Dieser Eintrag stammt von Kurt Elfering (*1922). Kurt Elfering berichtet in mehreren Abschnitten von seinem Transport ins Gefangenenlager, über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager bis zu seiner Heimkehr Ende April 1948.

Sonderzuteilungen beim Essen im Gefangenenlager

Dann und wann gab es im russischen Gefangenenlager Borowitschi schon mal Sonderzuteilungen. Hierbei handelte es sich um Tomaten, Gurken, Tabak oder Machorka, auch gab es manchmal kleine Heringe. Eine Essgruppe bestand immer aus zehn Personen, und jeder hatte seine eigene Nummer. Nun ist der liebe Gott zwar ein lieber Mann, nur ein Problem hatte er nicht bedacht. Die Früchte der Natur hat er nicht alle gleich groß wachsen lassen. Wenn zum Beispiel 10 Gurken unter 10 Personen verteilt werden müssen, spielt sich folgende Vorstellung ab: Zehn Gurken, die natürlich alle unterschiedliche Größen haben, werden für alle sichtbar ausgebreitet. Wenn sie nun alle schön da liegen, muss sich einer der Gruppe umdrehen, sodass er nichts sieht. Er ist also die blinde Kuh. Jetzt zeigt der Oberverteiler mit dem Finger auf eine Gurke, und die blinde Kuh ruft eine Zahl. Die Spannung ist groß, denn die auserwählte Gurke ist eine kleine. Jetzt ertönt die Zahl sieben. Nummer sieben ist nun sauer, weil das bei ihm angeblich immer so ist - meint er. Er habe das ja auch schon vorher kommen sehen. Er hört einfach nicht auf zu meckern. Er nahm sich seine Gurke - und der Fall war erledigt. Jetzt kam die nächste dran. Es war die größte Gurke. Die blinde Kuh rief die Nummer 4. Nummer vier strahlte über das ganze Gesicht. Nummer sieben schrie sofort los, er sei immer der Gelackmeierte, aber so sei das nun mal eben.

Tabak-Aufteilung

Beim Wachsen der Früchte hat der liebe Gott an diese Probleme nicht gedacht. Das Schlimmste aber war, wenn ein Paket Tabak aufgeteilt werden musste. Auf einem Tuch wurden Häufchen gemacht. Unter bohrenden kritischen Augen war das fast unmöglich. Hier vorne der Haufen war viel größer als der da hinten! Dieser Haufen da hatte ja fast nur Krümel, so ging das nicht! Es wird also alles noch einmal gemacht. Zehn neue Häufchen entstehen. Durch die viele Fuddelei sind es bald nur noch Krümel.

Aber alles muss mal ein Ende haben. Nun ging das blinde Kuh-Spiel wieder los, und das Misstrauen gab wieder eine Vorstellung. Es war immer das gleiche Ritual, aber jeder sah ein, dass es eben nicht anders ging.

Zusätzliches Arbeiterbrot

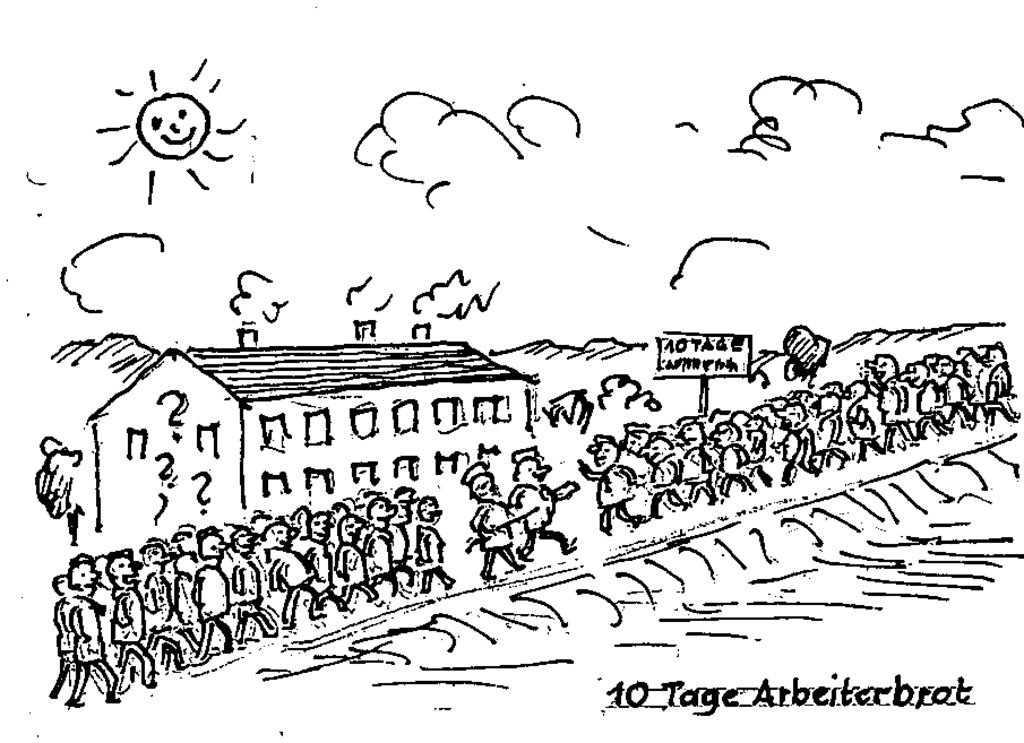

Hatte eine Arbeitsbrigade am Tage eine Leistung von 125 % erbracht, gab es am Abend zusätzlich 150 Gramm Arbeiterbrot. Unsere Brigade schaffte alltäglich die 125 %. Somit war uns das Zusatzbrot gesichert. Dazu gab es auch eine kleine Kelle Kascha (Hirsebrei, Graupenbrei, auch schon mal wässeriger Kartoffelbrei). Nun kam es aber oft vor, dass wir nicht täglich unser Arbeiterbrot bekamen. Es ging uns aber nicht verloren. Meistens bekamen wir es immer für zwei oder drei Tage. Dann hatten wir auch mehr davon und konnten es auch besser genießen. Einmal geschah es 1946, dass wir acht Tage im Rückstand lagen und schon bald nicht mehr an unsere Speisung glaubten. Auf dem Heimweg kamen uns des öfteren die Nachtschichtbrigaden entgegen, die zum Kombinat gingen. So auch an diesem Tage. Die Bewachung ging friedlich neben uns her, und bei der Nachtschichtbrigade war es ebenso.

Plötzlich hielt uns die Nachtschicht Schilder entgegen, worauf geschrieben stand: "Zehn Tage Arbeiterbrot". Freudige Erregung überfiel uns und wir klatschten Beifall. Jetzt war es aus. Unsere Bewachungen drehten durch und glaubten vor Schreck wohl an eine neue Oktoberrevolution. Sie entrissen den Nachtschichtleuten die Schilder und hauten sie ihnen fast um die Ohren. Weil die russische Bewachung zwischen uns herumsprang, gab es bald ein heilloses Durcheinander. Die hinteren Truppen wussten gar nicht, was vorne los war. Sie machten lange Hälse, sahen aber nur zwei Marschblöcke, die völlig durcheinander geraten waren. Die Bewachung hielt mit ihren Gewehren die ganze Truppe in Schach. Was nun? Der Schrei nach einem Dolmetscher hallte durch die Gegend. Ein russisch sprechender Gefangener kam angerannt, fing an zu lachen und las den Russen die Schilder vor. Große Zweifel bei der Bewachung, denn der deutsche Dolmetscher konnte ja viel erzählen. Erst langwierige Verhandlungen auf offener Straße mit Dolmetschern beider Parteien brachten wieder Ruhe in das Geschehen. Die Marschblöcke hatten sich wieder entwirrt und strebten ihren Zielen entgegen.

“Ein Gelage wie beim Kaiser Nero“

Nun ging es los. Das Stichwort Arbeiterbrot hatte uns eine Weihnachtsillusion vorgemacht. Wie üblich gab es nach der Zählung Suppen und Brotempfang. Als die Lagerspeisung beendet war, durften die Arbeitsbrigaden ihr Arbeiterbrot abholen. Jetzt mussten wir mit den neuen Dimensionen erst einmal fertig werden. Man stelle sich vor: 10 x 150 Gramm sind 1500 = 1,5 kg Brot. Zehn kleine Kellen Kascha, ungefähr ein Kochgeschirr voll, kamen noch dazu. Es war eine Nacht wie im alten Rom. Ein Gelage wie beim Kaiser Nero, nur nicht so gut. Da wir das normale Abendessen schon hinter uns hatten, war es mit der Nachspeisung nicht mehr so eilig. Wir ließen uns Zeit, weil wir das Essen genießen wollten. Jeder war mit sich und der Esserei beschäftigt. So, jetzt ist es erst einmal genug. Brot und Kascha wurden abgestellt. Genussvoll wurde vor sich hin gedöst. Die Augen blickten zufrieden nach oben, sahen das Brot und den Kascha, und schon fing das Hirn wieder an zu denken: "Etwas könnte man ja noch essen!" Man nahm noch eine kleine Mahlzeit und schlief genussvoll ein.

Zwei Tage haben wir gut davon gelebt. Einige hatten sogar Bauchschmerzen und sonstige Plagen hinterher gehabt. Nach einigen Tagen war die Normalität wieder eingetreten, dann aber hatte ich Verdacht auf Ziegenpeter. Hier handelt es sich nicht um einen bayerischen oder gar schweizerischen Ziegenhirten, sondern um eine Begebenheit in der russischen Gefangenschaft im Jahre 1946. Es war schon Winter, der Schnee hatte das Land bedeckt, und kalt war es auch schon. Wie üblich zogen wir nach des Tages Mühe und Plage erschöpft dem Lager entgegen. Als wir unsere Baracken betraten, herrschte heillose Aufregung. Was war los? Im Lager war der Ziegenpeter ausgebrochen.

Mumps im Kriegsgefangenenlager

Nun war der Ziegenpeter nicht etwa geflüchtet, sondern wollte über uns herfallen. Kurz gesagt: Der Mumps hatte unser Lager erwischt. Nun kann der Russe ja viel vertragen. Aber irgendeine ansteckende Krankheit löst panikartige Reaktionen aus. Deswegen auch die riesige Aufregung. Ein Ärzteteam durchstöberte schon die Baracken und machte große Reihenuntersuchungen. Auf dem Heimweg fühlten wir uns in dieser Richtung alle noch kerngesund, aber jetzt befanden wir uns in höchster Lebensgefahr.

Jetzt erschien die Ärztekommission auch in unserer Baracke, und schon ging es los. Wer auf einmal alles Mumps hatte ohne es zu wissen - es war sagenhaft. Bei der Kontrolluntersuchung mussten wir alle unsere Schlafplätze einnehmen. Nun passierte Folgendes: Die Leute, die plötzlich Mumps hatten, mussten sich sofort zur Krankenbaracke begeben, wo sofort eine große Mumps-Station eingerichtet wurde. Die rechten und linken Nachbarn mussten in eine schnell eingerichtete Quarantänebaracke umsiedeln. So ein Nachbar war auch ich. Mit unseren paar Habseligkeiten zogen wir zur Baracke 7, wo eine Sonderabtrennung uns 21 Tage aufnahm. Vor einer Stunde noch waren wir alle gesund und munter und nun schwerkrank, oder - wie ich -halbkrank. Unsere Abendverpflegung bekamen wir schon in unserer neuen Unterkunft. Jetzt waren wir Pflegefälle und konnten schlafen, soviel wir wollten. Wir durften auch keinen Kontakt mit den anderen Gefangenen aufnehmen. Wir kamen uns vor wie Aussätzige. Einige langweilige Tage vergingen.

Quarantäne-Gruppe zum Zecheneinsatz

Irgendwie hat der Russe wohl doch gemerkt, dass da wohl viel Übertreibung bei der Sache war, und konnte nicht einsehen, dass so viele brachliegende Stunden der sozialistischen Arbeit verloren gehen würden. Es musste also etwas getan werden. Eines Tages hieß es, die Quarantäne-Gruppe käme zum Zecheneinsatz. Und so war es denn auch. In Borowitschi war das große Kombinat "Rote Keramik", wozu noch allerlei Nebenbetriebe gehörten, unter anderem auch die Zeche. Diese war eine Tongrube, so etwa 40 bis 60 Meter unter der Erdoberfläche. Obwohl ich aus dem Ruhrgebiet kam, hatte ich doch noch nie eine Zeche von innen gesehen und harrte nun der Dinge, die da kommen sollten. Eines Morgens zog unsere Quarantäne-Brigade los. Wir tapsten auf einem Fußweg durch den Schnee unserem Abenteuer entgegen.

Es war noch dunkel, und als wir ankamen, erkannten wir schemenhaft ein primitives Verwaltungsgebäude und einige Schuppen drumherum. Ebenso erahnten wir einen Förderturm. Wir betraten irgendeinen Schuppen und wurden den russischen "Kumpels" zugeteilt. Zu viert mussten wir mit unserm Russen einen todgelegten Stollen entsorgen ("Remonte" machen). Er nahm uns mit und wir fuhren ein. Nein wir fuhren nicht ein, sondern wir stiegen ein. Dieses spielte sich folgendermaßen ab: Wir betraten einen kleinen Holzschuppen, worin sich das Einstiegloch befand. Ein Geländer sicherte das Loch, und mittels einer Leiter ging es abwärts. Durch den Frost hatte sich am Lochrand ein Eiskragen gebildet. In mehreren Etappen und Zwischenstationen kamen wir dann unten an.

Arbeit im Stollen

Man merkte, wie es beim Abstieg immer wärmer wurde. Dann gingen wir noch eine kurze Strecke bis zur Zentralstelle. Zunächst hatte ich viel Neues aufzunehmen. Hier war alles elektrisch beleuchtet und auch einigermaßen hell. Die Temperatur betrug etwa 16 Grad. Wir bekamen zwei Grubenlampen, und unser Russe zog mit uns und einigen Werkzeugen in den todgelegten Stollen. Vor uns ein tiefes schwarzes Loch. Über die Gleise trabten wir unserem Ziel entgegen. Wir sollten die Schienen demontieren und in den Standardlängen an den Seiten ablegen. Aber irgendetwas fehlte wohl. Unser Russe ließ uns hinsetzen und sagte, wir sollten warten. Mit einer Grubenlampe ließ er uns zurück und ging nochmals zur Zentrale. Nun saßen wir da und unterhielten uns über die Ruhrzechen, wie es da wohl zugehen würde. Uns war es egal, wie lange wir wohl warten würden. Es dauerte eine Ewigkeit. Wahrscheinlich hatte auch der Russe keine Lust, mit uns Rekorde zu brechen. Dann endlich kam von ferne her ein leuchtender Punkt auf uns zu. Unser Russe war wieder da, setzte sich zu uns und versuchte, uns etwas zu erklären. Er gab es aber bald auf, machte mit uns den Aufbruch, und wir gingen wieder zurück, ohne etwas gemacht zu haben. An der Zentralstelle mussten wir dann noch etwas Material zurechtstapeln. Hierbei haben wir das Innenleben dieser Zeche näher beobachten können. Neben uns wurden die Loren mit einem Schleppseil zum Hauptschacht gefahren. Hier wurden sie in einen Trichter gekippt und landeten in einem Schachtkorb. Wenn er gefüllt war, wurde er nach oben gefördert und dann mit Kippgondeln per Seilbahn zum Hauptwerk nach Borowitschi befördert.

“Frisch-Bergleute“ am ersten Zechentag

Jetzt mussten wir über die Leitern wieder nach oben klettern. Das Tauwasser des Eiskragens oben am Einstiegloch tropfte uns zur Begrüßung auf unsere Köpfe. Fix und fertig kamen wir oben an. Es ging zum Waschraum und danach zur Kantine. Hier bekamen wir unsere Abendsuppe und unser Brot. Diese Suppe war besser als die Lagersuppe. Jetzt ging es zum Lager zurück, und wir "Frisch-Bergleute" hatten den ersten Zechentag hinter uns. Das Leben ging weiter - und unser Zechenleben auch. Am nächsten Tag die gleiche Prozedur wie gehabt: Jetzt ging es unter Lebensgefahr nach vorne vor Ort. Wir hörten schon das Geknatter der Presslufthämmer. Es ging durch ganz enge Stollen. Dort angekommen, waren die alten "Gefangenenhasen" am Wirken. Einer von uns wollte auch mal den Presslufthammer führen. Als das Rattern losging, lag er samt Hammer im Handumdrehen am Boden. Unter mitleidigem Lächeln der alten Füchse wurde er von dem Hammer befreit und konnte wieder aufstehen.

Unsere Aufgabe war es, die losgehämmerten Tonbrocken in die Loren zu schaufeln und die dann zum Hauptstollen zu schieben. Unsere wenigen Kräfte ließen immer mehr nach, bis wir keine mehr hatten. Als der russische Brigadier sah, dass wir kaum noch die Schaufeln hochbekamen, sah er ein, dass mit uns in dieser Angelegenheit nichts zu machen war. Wir brauchten dann nur noch die Loren hin- und herzuschieben. Zum Schaufeln wurden kräftige Leute beordert.

Mein letzter Einsatz in der Zeche

So durften wir ein paar Tage nur die Loren schieben. An einem Tag hatten wir einen wirklich engen Stollen, wo die Loren durch mussten. Hier geschah es, dass sich plötzlich die Decke des Stollens absenkte. Wir kamen gerade noch mit unserer Lore durch, dann war es aus. Die Hauer hatten gerade noch Zeit, die Presslufthämmer abzubauen, dann wurde der Stollen stillgelegt. Mein letzter Einsatz in dieser Zeche war an der Drehscheibe am Zentralpunkt, wo alle Loren zusammenliefen. Hier habe ich mit einer Russin zusammengearbeitet. Unsere Aufgabe war es, alle ankommenden Loren zum Förderschacht zu leiten. Oberhalb der Schienen lief ein Drahtseil an einer Seite des Stollens her, an der anderen zurück. Die ankommenden vollen Loren wurden im Drehscheibenbereich von dem Zugseil abgeklinkt.

Und jetzt gab es etwas ganz Neues: Wir hatten zwar eine Drehscheibe, aber sie drehte sich nicht! Es war eine dicke, festverankerte Stahlplatte. Darauf wurden die Loren mit einem kräftigen Schwung in die richtige Richtung des Förderschachtes gebracht, auf die Schiene geschoben, und das Zugseil wieder eingeklinkt. Genauso ging es mit den leeren Loren, die zurückkamen. Meine Russin brachte mir ganz schnell bei, wie man ohne viel Kraftaufwand die Schleudere! machte. Eigenartigerweise ist die Zeche nicht von Ziegenpeter überfallen worden.

Aktion findet ein vorzeitiges Ende

Da es wahrscheinlich keinen Sinn hatte, uns als Bergwerker weiter zu benutzen, hatte diese Aktion nach zehn Tagen ein vorzeitiges Ende. Höchstinteressant war es aber trotzdem. So haben wir auch mal einen Einblick in die russische "Unterwelt" gehabt. Einige, die schon im Ruhrbergbau tätig gewesen waren, meinten, in Deutschland würde keine Maus in so eine Zeche einfahren. Es war aber auch wirklich primitiv da unten. Manche Stellen waren trocken, aber an vielen Stellen lief das Wasser wie in Bächen. Die Stromleitungen waren auch "sensationell" verlegt: Blanke Drähte an Porzellanisolatoren quer durch die Zeche. Wo man Strom brauchte, wurden einfach mit Klammern die blanken Drähte angezapft, und schon war das Problem gelöst. Die restlichen Quarantänetage gingen auch vorüber, und unsere Brigade "Mechanische Werkstatt" hatte uns wieder. Die Affäre "Ziegenpeter" war vorbei und hat keinerlei Folgen hinterlassen.

Gedanken immer beim Essen

Unsere Gedanken drehten sich ohnehin nur um das Essen. Ich weiß nicht, ob Sattessen das richtige Wort ist. Es müsste eigentlich "Vollfressen" heißen. Wir kannten nämlich keine Grenzen mehr, wenn es um die Esserei ging. Seitdem unsere Eimerfabrik den Betrieb einstellen musste, hatte sich unsere Ernährungslage auch verschlechtert. Aus geheimer Quelle war irgendwie zu erfahren, dass es eine Möglichkeit gab, sich mal wieder satt zu essen. Diese Möglichkeit bestand im Küchenbereich, und zwar im Holzhackerstall. Hier war ein Holzhacker mit der Holzhackerei für die Küche beschäftigt. Für acht Rubel konnte man hier einen Essnapf mit Kascha bekommen. Das war doch etwas, wo man zugreifen musste. Also hin und Verhandlungen aufnehmen. Dieses alles musste man am Abend in der Dunkelheit durchführen. Bei meinen Verhandlungen musste wohl Hochkonjunktur gewesen sein, weil ich vier Tage warten musste.

Kascha-Esserei im Holzstall

Nach vier Tagen machte ich mich auf zum Holzstall. Der Holzhacker bekam meine Rubel und ich seinen Essnapf. In einer Ecke des Stalles durfte ich dann die Nahrungsaufnahme veranstalten. Entsprechend zufrieden zog ich zu meiner Baracke zurück. Nach einigen Tagen begann die Tragödie. Ich musste plötzlich zur Lagerleitung kommen. Ein russischer Offizier und ein Dolmetscher waren anwesend. Es begann eine Befragung über meine Kascha-Esserei im Holzstall. Woher um alles in dieser Welt wussten die Russen von meiner Kascha-Esserei? Ich wurde regelrecht fertig gemacht und stand da wie ein Angeklagter (war ich ja auch). Ich wurde aufgeklärt, dass der Holzhacker ein Dystrophiker sei und nur in der Küche holzhacken dürfe, um wieder zu Kräften zu kommen. Ich bekam einen Tadel und einen Monat wieder keinen Tabak. Der Holzhacker wurde abgelöst und wieder in seine Baracke zurückgeschickt. Ich weiß bis heute noch nicht, wie die ganze Geschichte zustande kam. Der Holzhacker kann sich ja nicht selbst angeklagt haben. Einfach rätselhaft.

Arbeiterbrot gegen Machorka

Eine andere Angelegenheit war auch sehr komisch, aber eigentlich sehr positiv. Eines späten Abends kam jemand zu mir und sagte, ich solle zur Lagerkommandantur kommen. Ich stutzte und meinte, er machte Unsinn. Es sei wahr, ich solle wirklich hinkommen. Ich ging natürlich hin, und es war wirklich wahr: Es waren ein Offizier und eine russische Ärztin anwesend. Ich durfte mich hinsetzen, und es folgte keine Befragung, sondern eine Erklärung. In unserer Arbeitsbrigade sei doch der Feldwebel "Soundso". Sie hätten in Erfahrung gebracht, dass dieser Soundso sein Brot und auch sein Arbeiterbrot gegen Machorka eintauschte (was auch wirklich stimmte). Wir sollten doch innerhalb unserer Brigade dafür sorgen, dass er diese Tauschereien unterlassen sollte. Die Ärztin erklärte uns nun Folgendes: Feldwebel "Soundso" sei ja hier in russischer Gefangenschaft, und sie möchten, dass er auch eines Tages gesund nach Hause käme. Er sollte aber nicht wissen, dass sie mit uns gesprochen hätten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieses Gespräch mit mehreren aus unserer Brigade stattgefunden hatte. Diese Begebenheit ist fast unglaubhaft, aber wahr.

Besuche im Badehaus

In regelmäßigen Abständen gab es immer eine große nächtliche Störung. Es war der Besuch in der Banja. Die Banja ist das russische Bad. Am Tage hieß es schon, dass wir heute Nacht dran wären. Nur zu welcher Zeit, das war die große Frage. Um ein Uhr plötzlich das große Wecken: "Gruppe 1 und 2 zur Banja!" Mit zwanzig Mann brachen wir auf zur Banja, die in der letzten Ecke des Lagers war. Im Winter bei einer Hundskälte war das keine angenehme Angelegenheit. Das Bad war unheimlich gut geheizt, und das hatte auch seinen Grund. Denn bei dieser Gelegenheit fand auch immer automatisch eine Entlausung statt. Wir hatten zwar während der ganzen Gefangenschaft keine einzige Laus mehr gehabt. Wahrscheinlich durch die dauernden Entlausungen.

Folgendes spielte sich nun ab: In einem Entkleidungsraum mussten wir uns aller Kleidung entledigen. Die Sachen wurden alle auf einen Ring gezogen, auf einen Rollwagen gehängt und in die Hitzekammer geschoben. Die Nummer des Ringes mussten wir uns merken, damit das nachher nicht so ein wildes Gesuche würde. Dann ging es in den Baderaum, und jeder bekam einen Holzbottich mit schönem warmen Wasser und einem Stück Seife. Jetzt konnten wir eine Vollwäsche machen. Wir bearbeiteten uns gegenseitig den Rücken. Zwischendurch wurden wir der Reihe nach rasiert und unsere Haare geschnitten. Später durften wir uns die Haare dann auch wachsen lassen. Nachdem wir uns gewaschen hatten, kippten wir uns das Wasser über den Kopf und hatten dadurch noch eine Dusche.

Hinterteil verbrannt beim Banjaunternehmen

In der Mitte stand ein großer Kanonenofen, der dann auch unser automatischer Trockenautomat war. Wir drehten uns um unsere eigene Achse, bis wir trocken waren. Mittlerweile war auch die Entlausung unserer Kleidung beendet. Dann hieß es: Bekleidungsausgabe. Der Rollwagen stand bereits im Ankleideraum. Wir suchten unsere Sachen. Sie waren noch so heiß, dass wir sie kaum anziehen konnten. Es war herrlich, bei dieser Kälte in unsere warmen Sachen zu kriechen. Als wir alle angezogen waren, ging es zur Baracke zurück. Bis wir wieder Ruhe fanden und endlich schlafen konnten, waren 1 1/2 Stunden vergangen. Am nächsten Tag fehlte uns dann merklich der Schlaf. Im Sommer war es nicht so schlimm, weil die Natur dann mit uns gnädiger war. Übrigens: einmal habe ich mir bei einem Banjaunternehmen am Kanonenofen mein Hinterteil verbrannt. Zuerst sagte ich nur: "AU!!" Aber zwei Tage später hatte ich Fieber und lag eine Woche mit eiternder Wunde in der Krankenbaracke.

Empfohlene Zitierweise:

Elfering, Kurt: Essen, Krankheit und Untertagearbeit in Kriegsgefangenschaft , in: LeMO-Zeitzeugen, Lebendiges Museum Online, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,

URL: http://www.hdg.de/lemo/zeitzeugen/kurt-elfering-essen-krankheit-und-untertagearbeit.html

Zuletzt besucht am: 15.12.2025