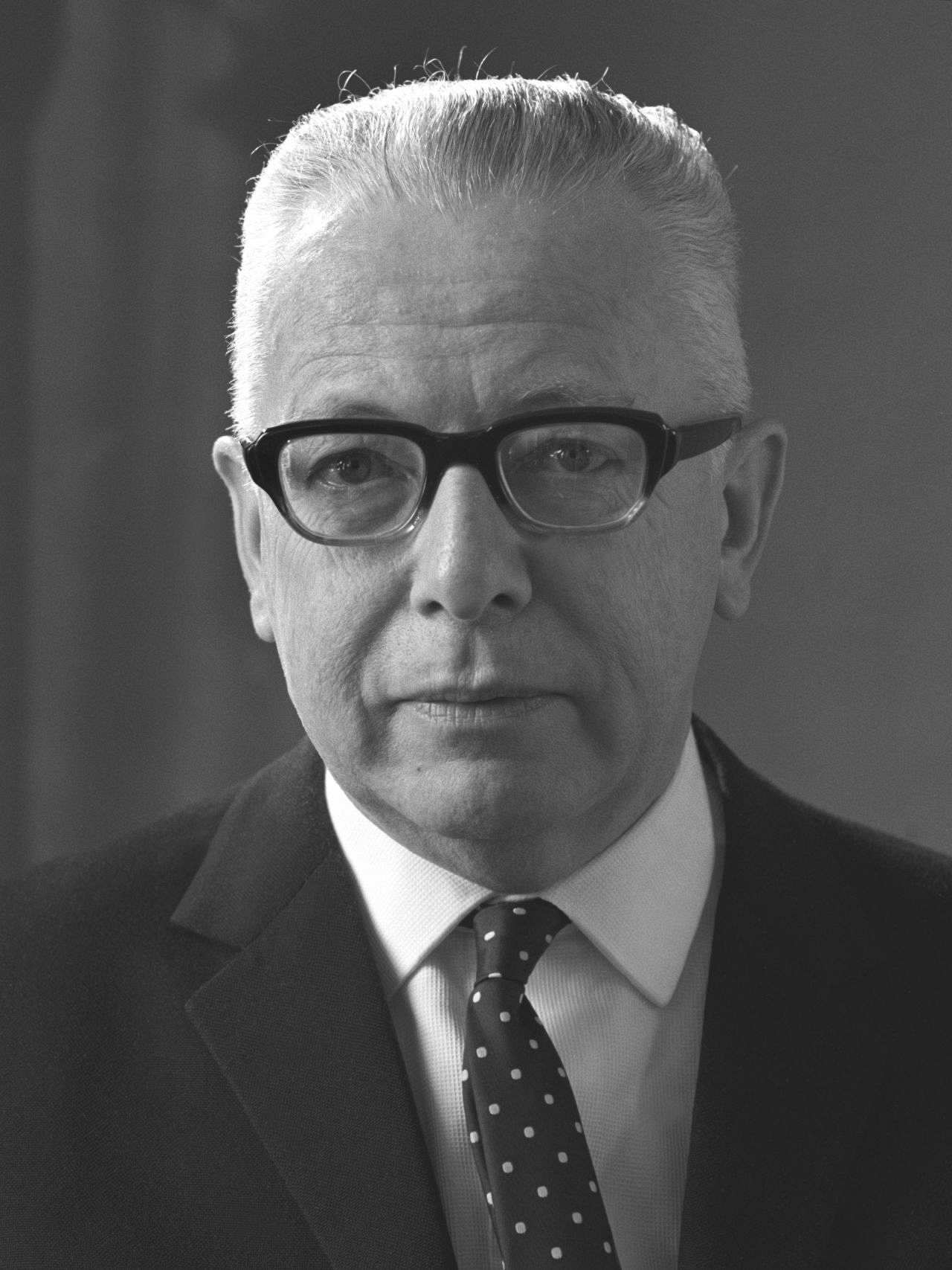

Gustav Heinemann ist ein deutscher Politiker und von 1969 bis 1974 der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der promovierte Jurist ist nach Kriegsende Mitbegründer der CDU. Weil er eine deutsche Wiederbewaffnung ablehnt, tritt er als Innenminister der ersten Regierung Adenauer zurück, wird später SPD-Mitglied und unter Bundeskanzler Kiesinger Justizminister. Als Bundespräsident wird Heinemann als „unbequemer Demokrat“ über die politischen Lager hinweg geschätzt.

- 1899

23. Juli: Gustav Walter Heinemann wird in Schwelm/Westfalen als Sohn eines Sparkassen-Kontrolleurs geboren.

- 1914-1916

Als Schüler schreibt Heinemann Gedichte, in denen er euphorisch die Ereignisse der ersten Kriegsjahre verarbeitet.

- 1918-1921

Studium der Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte in Münster, Marburg, München, Göttingen und Berlin.

Heinemann engagiert sich aktiv in Studentengruppen der Deutschen Demokratischen Partei (DDP)und in der akademischen Bürgerwehr gegen die Anhänger des Spartakusbundes.

- 1922

Promotion zum Dr. phil. in Marburg.

- 1927

Geburt der Tochter Uta.

- 1928

Geburt der Tochter Christa.

- 1928-1936

Justitiar und Prokurist bei den Rheinischen Stahlwerken in Essen.

- 1929

Promotion zum Dr. jur. in Münster.

- 1930

Eintritt in den Christlich-Sozialen Volksdienst (CSVD). Der Christlich-Soziale Volksdienst ist eine demokratische Partei der Weimarer Republik, die sich unter anderem gegen die Anerkennung der Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs einsetzt und christlichen Leitbildern folgt.

- 1933

05. März: Bei den letzten Reichstagswahlen stimmt Heinemann für die SPD. Er sieht in der Partei die letzte Möglichkeit, der NSDAP etwas entgegenzusetzen. Die Ideologie der Nationalsozialisten lehnt er ab. Den „Kampf gegen den Bolschewismus“ sowie den außenpolitischen Kurs der Partei begrüßt er jedoch. In einem Schreiben an Adolf Hitler 1933 befürwortet er etwa den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund.

- 1933

Geburt der Tochter Barbara.

21. Dezember: Auflösung des Essener Anwaltsvereins, dessen Mitglied Heinemann ist. Heinemann tritt daraufhin der Folgeorganisation „Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen“ (BNSDJ) bei und wird in den Beirat der Essener Ortsgruppe gewählt.

- Ab 1933

Mitglied des Reichsluftschutzbundes (RLB). Der Reichsluftschutzbund kümmert sich um den Schutz der Bevölkerung bei Luftangriffen. Ab September 1935 nimmt Heinemann vermehrt an Übungsmanövern teil. 1942 wird Heinemann zum „Amtsträger des Reichsluftschutzbundes zur besonderen Verwendung während Fliegeralarms“ berufen. Nicht-Parteimitglieder müssen dafür ein Nachweis über ihre politische Unbedenklichkeit erbringen.

- 1934-1938

Mitglied der Bekennenden Kirche.

- 1936

Geburt des Sohnes Peter.

Eintritt in die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). Die NSV ist die Reichsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, der unter anderem der Caritas-Verband und das Deutsche Rote Kreuz angehören. Aufgabe der NSV ist zudem die Erhaltung guter Gesundheit innerhalb der deutschen Bevölkerung.

- 1936-1949

Bergwerksdirektor bei den Rheinischen Stahlwerken in Essen. Als stellvertretendes Vorstandsmitglied des Unternehmens ist Heinemann schon früh über die Rüstungspläne der Nationalsozialisten informiert und begrüßt diese ausdrücklich. Er weiß zudem um die Beschäftigung osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bei der Rheinstahl AG.

- Ab 1937

Vorsitzender des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) in Essen.

- 1945-1967

Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Heinemann beteiligt sich an der Erarbeitung der „Stuttgarter Schulderklärung“ im Oktober 1945, in der sich deutsche evangelische Christen erstmals zu einer Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus bekennen.

- 1946

Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU) in Essen.

- 1946-1949

Gewählter Oberbürgermeister von Essen.

- 1947-1950

Abgeordneter des Landtages von Nordrhein-Westfalen.

- 1947/48

Justizminister von Nordrhein-Westfalen.

- 1948-1961

Mitglied der Kommission für Internationale Angelegenheiten des Weltkirchenrates.

- 1949/50

Bundesinnenminister im ersten Kabinett Adenauer.

- 1949-1955

Präses der Synode der Evangelischen Kirchen Deutschlands.

- 1950

09. Oktober: Der überzeugte Pazifist Heinemann tritt vom Amt des Bundesinnenministers zurück, als Adenauer den Westmächten ohne Wissen des Kabinetts einen bundesdeutschen Wehrbeitrag anbietet. In einer Wiederbewaffnung sieht Heinemann eine Blockierung der Deutschlandpolitik.

- 1951

21. November: Heinemann gründet die überparteiliche "Notgemeinschaft für den Frieden Europas", in der er die Gegner der bundesdeutschen Wiederbewaffnung versammeln will. Statt Unterstützung erntet die Bewegung jedoch vor allem Kritik.

- 1952

09. November: Austritt aus der CDU.

29./30. November: Gemeinsam mit Helene Wessel gründet er die "Gesamtdeutsche Volkspartei" (GVP), die in einer Neutralitätspolitik die einzige Chance für eine Wiedervereinigung sieht. Die Partei steht immer wieder im Verdacht, durch die DDR finanziert zu werden. Bis heute ist dies nicht eindeutig geklärt.

- 1957

Mai: Auflösung der "Gesamtdeutschen Volkspartei".

Nach seinem Eintritt in die SPD wird Heinemann erneut Mitglied des Bundestages und gehört dem SPD-Fraktionsvorstand an.

- 1958

23. Januar: In einer Bundestagsdebatte erhebt Heinemann schwere Vorwürfe gegen Bundeskanzler Adenauer, dem er vorwirft, eine verfehlte Außenpolitik zu betreiben und Chancen zu einer deutschen Wiedervereinigung nicht genutzt zu haben.

Den polnischen Rapacki-Plan zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in ganz Deutschland bezeichnet er als Einstiegsmöglichkeit in Ost-West-Gespräche.

- 1961

August: Kurz nach dem Mauerbau erklärt Heinemann, am Brandenburger Tor habe Adenauer die Antwort auf seine Deutschlandpolitik bekommen.

- 1962

Nach der Spiegel-Affäre vertritt Heinemann als Rechtsanwalt die Zeitschrift "Der Spiegel" vor Gericht.

- 1964

Gemeinsam mit dem Historiker Eugen Kogon (1903-1987) besucht Heinemann Moskau.

- 1966

Veröffentlichung seiner Reden und Aufsätze unter dem Titel "Verfehlte Deutschlandpolitik - Irreführung und Selbsttäuschung".

- 1966-1969

Bundesjustizminister in der Regierung der Großen Koalition.

Als Justizminister gelingt ihm die große Strafrechtsreform.

Mit Nachdruck setzt er sich für die Beseitigung der Verjährungsfrist bei Mord, vor allem im Hinblick auf die NS-Verbrechen, ein.

- 1969

5. März: Wahl zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.

Vor allem im Ausland wird seine Wahl positiv aufgenommen. So bezeichnet ihn die britische Zeitung "Daily Telegraph" als "Aushängeschild eines anständigen Deutschen".

Veröffentlichung seiner Reden und Aufsätze unter dem Titel "Plädoyer für den Rechtsstaat".

- 1969-1974

Als Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland setzt sich Heinemann mit Nachdruck für die Neue Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt ein.

Durch die Unbestechlichkeit seines Urteils, seine Besonnenheit und die Bescheidenheit seines Auftretens bleibt Heinemann als Bundespräsident weitgehend von Kritik verschont.

- 1970

Mai: Während seines Staatsbesuchs in Japan besucht er die Weltausstellung in Osaka, Tokyo und Hiroshima.

- 1971

April: Attentatsversuch eines 20-jährigen Gärtners aus Hamburg auf den Bundespräsidenten Heinemann.

- 1973

Heinemann verzichtet aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur für das Bundespräsidentenamt.

- 1974

1. Juli: Heinemann scheidet offiziell aus seinem Amt aus. Sein Nachfolger wird Walter Scheel.

Dezember: In einem Brief an die Terroristin Ulrike Meinhof appelliert er für einen Abbruch des Hungerstreiks der Baader-Meinhof-Gruppe, lehnt es aber in der Folge ab, zwischen den Häftlingen und der Justizvollzugsanstalt zu vermitteln.

- 1976

7. Juli: Gustav Heinemann stirbt in Essen. In zahlreichen Nachrufen wird er "als eine Persönlichkeit von hohem moralischem Anspruch, als unbequemer Mahner und ein im Christentum fest verwurzelter Politiker" gewürdigt.

(db/ls/iz) © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

Stand: 15.04.2024

Text: CC BY NC SA 4.0

Empfohlene Zitierweise:

Blume, Dorlis/Schmidt, Lara/Zündorf, Irmgard: Biografie Gustav Heinemann, in: LeMO-Biografien, Lebendiges Museum Online, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,

URL: http://www.hdg.de/lemo/biografie/gustav-heinemann.html

Zuletzt besucht am 04.02.2026