Veranstaltungen und Termine

Januar 2026

Film Saal

Film des Monats: Der geteilte Himmel

Eintritt frei

Drama, DDR 1964, 114 Min, Regie: Konrad Wolf

Filmvorführung

In der Reihe „Babelsberg statt Hollywood – 80 Jahre DEFA“

Eintritt frei

Die junge Rita erleidet einen Nervenzusammenbruch und kehrt zur Erholung in ihr Heimatdorf zurück. In Rückblenden entfaltet sich ihre Liebesgeschichte mit dem Chemiker Manfred, der zunehmend an der politischen Realität der DDR verzweifelt. Während Rita sich in der Arbeitswelt und im Studium engagiert, scheitert Manfred an der Ignoranz der Funktionäre und verlässt die DDR Richtung West-Berlin. Rita besucht ihn, erkennt jedoch, dass sie dort nicht leben kann, und kehrt zurück.

Konrad Wolf (1925–1982) studierte an der Moskauer Filmhochschule und war anschließend als Regisseur bei der DEFA (Deutsche Film AG) tätig, wo er vor allem anspruchsvolle und kritische Filme drehte. Er beschäftigte sich viel mit der Zeit des Nationalsozialismus, wie in dem Film „Ich war neunzehn“ (1968). Von 1965 bis 1982 war er Präsident der Akademie der Künste der DDR. Mit Filmen wie „Solo Sunny“ (1980) und „Der geteilte Himmel“ (1964) wurde er einer der bedeutendsten Regisseure der DDR.

Vortrag Forum live

„Wir sind die Jugend des Hochverrats“ Kommunistischer Widerstand junger Leipziger Frauen gegen den Nationalsozialismus

Eintritt frei

Vortrag und Gespräch mit Paul Werner (Student am Historischen Seminar der Universität Leipzig)

In Kooperation mit dem Historischen Seminar der Universität Leipzig

Eintritt frei

Zahlreiche junge Frauen leisteten Widerstand gegen den Nationalsozialismus – doch ihre Rolle ist bisher wenig erforscht. Paul Werner, Student am Historischen Seminar der Universität Leipzig, rückt nun in seiner Staatsexamensarbeit den Beitrag junger Akteurinnen im Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD), speziell in Leipzig, in den Mittelpunkt.

Bei einem Werkstattgespräch im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig zeigt Werner, dass die weiblichen Mitglieder des KJVD nicht nur unterstützende, sondern auch führende Funktionen übernahmen. Sie waren in verschiedenen Tätigkeitsfeldern eingesetzt, so etwa als Zellenleiterinnen, Instrukteurinnen oder Produzentinnen illegaler Literatur. Anhand von Archivquellen, insbesondere Prozessakten des nationalsozialistischen Regimes, rekonstruierte Werner, wie die Frauen sozialisiert wurden, wie sie organisatorisch eingebunden waren und wie ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder genau aussahen. Dabei zeichnet er unter anderem den Weg der Leipzigerin Erica Gottschalk nach, die gemeinsam mit ihrem Bruder kommunistische Flugblätter verteilte und wegen „Vorbereitung des Hochverrats“ drei Jahre im Zuchthaus Waldheim einsaß.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Werkstattgespräche zur Zeit/Geschichte“. Regelmäßig stellen Studierende und Absolventinnen beziehungsweise Absolventen des Historischen Seminars der Universität Leipzig ihre Forschungsprojekte außerhalb des akademischen Raums zur Diskussion. Besucherinnen und Besuchern eröffnet die Reihe neue Perspektiven auf die universitäre Forschung und lädt zum Mitdiskutieren ein.

Paul Werner lebt seit 2018 in Leipzig. Im Sommer 2025 schloss er sein Lehramtsstudium für die Oberschule in den Fächern Deutsch und Geschichte ab. Im Februar beginnt er seinen Vorbereitungsdienst an einer Schule in Radeberg.

Film Saal

Amour fou im Kalten Krieg – Frankreich und die DDR

Eintritt frei

Dokumentarfilm, D 2024, 44 Min, Regie: Nina Rothermundt

Filmvorführung und Gespräch

Mit den Protagonistinnen Ute Lindner und Gabrielle Robein, Regisseurin Nina Rothermundt und arte-Redakteur Michael Gries

In Kooperation mit arte

Eintritt frei

Die Existenz der DDR ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus französischer Sicht vor allem eine Absicherung gegen ein großes, starkes und eventuell bedrohliches Deutschland. Doch die Beziehung der beiden Länder bleibt lange davon geprägt, dass Frankreich die DDR nicht als zweiten souveränen deutschen Staat anerkennt.

Ab 1959 entstehen ostdeutsch-französische Städtepartnerschaften, vor allem mit kommunistisch regierten Städten in Frankreich. Dabei wirbt die SED-Regierung für sich als das antifaschistische, friedliche Deutschland und versucht, eine diplomatische Anerkennung von unten zu erreichen. Jeden Sommer kommen außerdem französische Kinder, meist aus kommunistischen Arbeiterfamilien, in DDR-Ferienlager. Fahnenappelle, Sportwettkämpfe und kulinarische Unterschiede sind für viele französische Kinder ein Kulturschock.

In der DDR – einem Staat, der die Reisefreiheit massiv einschränkt – wird Frankreich für viele Menschen das Land der Sehnsüchte und Träume. Französische Chansons, Literatur und Filme treffen den Nerv der Menschen in der DDR. Mit Erich Honecker beginnt Anfang der 1970er Jahre eine kulturpolitische Liberalisierung. Berühmte französische Stars wie Gilbert Bécaud oder Mireille Mathieu feiern große Erfolge auf DDR-Bühnen und in Fernsehshows. Aber nur wenige Menschen aus der DDR haben das Glück, nach Frankreich reisen zu dürfen, meist dienstlich. Dort angekommen, lernen sie das berühmte „savoir vivre“ kennen, tauchen ein in das französische Lebensgefühl und merken, wie sich Freiheit wirklich anfühlt.

Ute Lindner studierte 1981 bis 1986 Modedesign an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und war nach dem Diplomabschluss Meisterschülerin bei Artur Winter, dem künstlerischen Leiter des Volkseigenen Handelsbetriebs Exquisit. Zwischen 1987 und 1988 wurde sie nach Paris delegiert und lernte als Designassistentin für Louis Féraud, Daniel Hechter, Per Spook sowie im Designatelier des Stoffherstellers Jenast die Luxusmodewelt kennen. 1993 machte sie sich mit einem eigenen Label selbständig und lebt heute bei Berlin.

Gabrielle Robein stammt aus Chaumont in der Champagne. Angeregt durch eine Freundin fuhr sie 1986 mit 10 Jahren das erste Mal in ein DDR-Ferienlager. Weitere Ferienlager folgten, die in ihr die Liebe zur deutschen Sprache weckten. Nach Abschluss Ihres Studiums in Ethnologie und Französisch als Fremdsprache kam sie im Jahr 2000 im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes nach Berlin. Seitdem lebt sie in Deutschland, arbeitete als Französischlehrerin und ist heute Lehrkraft an der Universität in Potsdam.

Nina Rothermundt studierte Germanistik, Journalistik und Hispanistik und arbeitet seit 2003 als freie Journalistin. Sie realisiert als Fernsehautorin und Regisseurin zahlreiche Dokumentationen für ZDF, ZDFinfo, Arte und 3sat. Ihr Schwerpunkt liegt auf zeitgeschichtlichen, gesellschaftspolitischen und kulturjournalistischen Themen.

Michael Gries studierte Biologie und ist langjähriger Wissenschaftsjournalist, Filmemacher, Fernsehredakteur und Formatentwickler von TV-Magazinen, Onlineprojekten und Dokumentationen. Für seine Arbeit bekam er zahlreiche Auszeichnungen. Seit September 2023 ist Michael Gries Subkoordinator Wissen bei ZDF / ARTE.

Workshop Wechselausstellung, 3.OG

Vom Garten in die Tasse: Kräuter- und Früchtetees aus eigener Ernte

Eintritt frei

Workshop im Ideengarten

Mit Scarlett Frantziok und Hannah Stöckle (Peißnitzhaus Halle)

Begleitprogramm zur Ausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“

Eintritt frei

Ob bei Krankheit oder Kälte – Tee trinken hilft und wärmt besonders in der kalten Jahreszeit. Dabei muss nicht unbedingt auf Mischungen aus industrieller Herstellung zurückgegriffen werden. Der eigene Garten bietet eine große Vielfalt an Kräutern und Früchten, die in heißem Wasser ihren Geschmack entfalten und wohltuende Wirkungen haben. Unter fachkundiger Anleitung können Gäste sich bei diesem Workshop mit dem Potenzial verschiedener Pflanzen auseinandersetzen und Tees verkosten.

Im Ideengarten der Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“ zeigen Scarlett Frantziok und Hannah Stöckle vom Umweltbildungszentrum Peißnitzhaus Halle, welche heimischen Kräuter und Früchte ganz einfach für Tee verwendet werden können und wie sie sich zu passenden Mischungen zusammensetzen lassen. Im Workshop können die Teilnehmenden auch eigene Teekreationen herstellen und die Verpackung dazu individuell gestalten.

Vorschau

Film Saal

Film des Monats: Im Staub der Sterne

Eintritt frei

Science-Fiction, DDR 1976, 100 Min, Regie: Gottfried Kolditz

Filmvorführung

In der Reihe „Babelsberg statt Hollywood – 80 Jahre DEFA“

Eintritt frei

Auf der Erde wird ein Hilferuf vom Planeten TEM 4 empfangen. Die Kommandantin Akala landet mit ihrem Raumschiff Cynro auf TEM 4, aber von einer Notsituation keine Spur. Der Herrscher des Planeten gibt für seine Gäste ein rauschendes Fest, bei dem er ihr Bewusstsein manipuliert. Der an Bord gebliebene Navigator Suko bemerkt das und versucht nun, das Geheimnis des Planeten zu entschlüsseln. Er entdeckt ein Bergwerk, in dem die Turi, Ureinwohner des TEM 4, Sklavenarbeit verrichten müssen. Von ihnen stammte auch der Hilferuf. Die Kosmonauten stehen vor der Frage, wie sie den Turi helfen können, doch deren Unterdrücker wollen sie zum Abflug zwingen.

Gottfried Kolditz (1922–1982) war einer der produktivsten DEFA-Regisseure der 1960er und 1970er Jahre. Viele seiner Filme waren große Publikumserfolge in der DDR. Er studierte in Leipzig Germanistik, Schauspiel und Regie. Nachdem Kolditz einige Erfahrungen am Theater gesammelt hatte, ging er als Musikberater zur DEFA. Er drehte fortan in den verschiedensten Genres Filme wie etwa Märchen, Musicals, Komödien und Science-Fiction. Auch machte er sich einen Namen mit den sogenannten Indianerfilmen mit Gojko Mitic in der Hauptrolle.

Film Saal

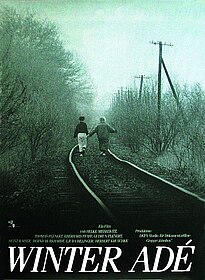

Film des Monats: Winter adé

Eintritt frei

Dokumentarfilm, DDR 1988, 116 Min, Regie: Heike Misselwitz

Filmvorführung

In der Reihe „Babelsberg statt Hollywood – 80 Jahre DEFA“

Eintritt frei

Regisseurin Helke Misselwitz begibt sich auf eine filmische Fahrt durch die DDR: vom sächsischen Zwickau bis nach Sassnitz auf der Insel Rügen. Auf ihrer Reise lernt sie verschiedene Frauen kennen: die erfolgreiche Werbeökonomin Hiltrud, die alleinerziehende Fabrikarbeiterin Christine, die Punkmädchen Kerstin und Anja, die 85-jährige Margarete, die mit ihrem Mann Diamantene Hochzeit feiert, die stellvertretende Bürgermeisterin von Niehagen und Erika Banhardt, die hauptberuflich ein Kinderheim leitet. Sie alle berichten aus ihrem Leben, über Ehe und Familie, die Arbeit, Schicksalsschläge und Perspektiven für die Zukunft.

Helke Misselwitz (geboren 1947) ist eine der wichtigsten ostdeutschen Dokumentarfilmerinnen. Am bekanntesten wurden ihr Dokumentarfilm „Winter adé“ (1988) und der Spielfilm „Engelchen“ (1997). Nach einem Regiestudium an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg war sie freie Regisseurin, ab 1985 Meisterschülerin bei Heiner Carow an der Akademie der Künste in Ost-Berlin. Von 1997 bis 2014 lehrte sie als Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg.