Veranstaltungen und Termine

Februar 2026

Filmvorführung und Gespräch Saal

100 Jahre Erich Loest: Nikolaikirche

Eintritt frei

Nikolaikirche

Drama, D 1995, 138 Min, Regie: Frank Beyer

Filmvorführung und Gespräch

Mit Dr. Anselm Hartinger (Direktor, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig), Dr. Andreas Kötzing (Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung) und Dr. Elizabeth Ward (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Leipzig)

Moderation: Dr. Antje Nolting (Referentin Wissenspolitik, Stadt Leipzig)

In der Reihe „100 Jahre Erich Loest” der Stadt Leipzig

Eintritt frei

Der hochkarätig besetzte Spielfilm „Nikolaikirche“ (1995) nach dem gleichnamigen Roman von Erich Loest erzählt von der Leipziger Familie Bacher im Spannungsfeld zwischen Stasi und Friedensbewegung. Im Fokus steht Tochter Astrid, die regelmäßig die Friedensgebete in der Nikolaikirche besucht, während ihr Bruder Alexander in die Fußstapfen seines Vaters bei der Staatssicherheit zu treten versucht. Der Film von Regisseur Frank Beyer erzählt von den bewegenden Ereignissen im Herbst 1989 und beleuchtet die Rolle der Friedensgebete in der Nikolaikirche als Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution.

Im anschließenden Podiumsgespräch sprechen Dr. Anselm Hartinger (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig), Dr. Andreas Kötzing (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung) und Dr. Elizabeth Ward (Universität Leipzig) über die historischen Hintergründe, die filmische Umsetzung und die Bedeutung von Erich Loest für die Leipziger Erinnerungskultur. Durch den Abend führt Dr. Antje Nolting (Stadt Leipzig).

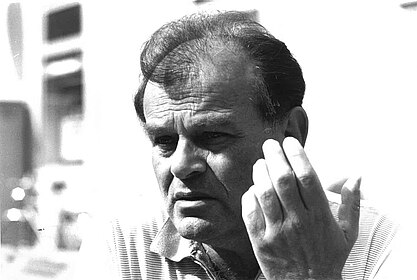

Der Schriftsteller Erich Loest ist Ehrenbürger Leipzigs und seiner Geburtsstadt Mittweida. Am 24. Februar 2026 hätte er seinen 100. Geburtstag begangen. In seinen Büchern verwebt Loest seine persönlichen Erfahrungen als Soldat der Wehrmacht, als Journalist der Leipziger Volkszeitung, als systemkritischer Häftling in Bautzen und als unbequemer Schriftsteller im wiedervereinten Deutschland mit den Lebenswegen seiner Romanhelden.

Vortrag Forum live

Kuriert oder kontrolliert? Wie Frauen in der DDR zwangsweise auf Stationen für Geschlechtskrankheiten eingewiesen wurden

Eintritt frei

Vortrag und Gespräch mit Jennifer Schatz (Referendarin für Deutsch und Geschichte an der Wieratalschule Langenleuba-Niederhain)

In Kooperation mit dem Historischen Seminar der Universität Leipzig

Eintritt frei

„Herumtreiberinnen“, „Arbeitsbummelanten“ oder „Asoziale“ – mit solchen Zuschreibungen waren Frauen und Mädchen gebrandmarkt, die in der DDR zwangsweise in sogenannte venerologische Stationen eingewiesen wurden. „Tripperburgen“ nannte der Volksmund diese Einrichtungen, denn vorgeblich sollten hier Geschlechtskrankheiten behandelt werden. Tatsächlich dienten sie vielmehr der Disziplinierung, Isolation und Umerziehung von Frauen, deren Verhalten in den Augen der Machthaber nicht den gesellschaftlichen Normen entsprach.

Jennifer Schatz hat in ihrer Staatsexamensarbeit an der Universität Leipzig den Umgang mit Frauen in geschlossenen venerologischen Stationen der DDR untersucht und dabei besonders die Leipziger Einrichtung im Stadtteil Thonberg in den Blick genommen. Ihre Ergebnisse stellt sie im Rahmen eines Werkstattgesprächs im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig vor. Im Fokus stehen die rechtlichen, medizinischen und organisatorischen Rahmenbedingungen auf den Stationen. Dabei wird deutlich, dass die eingewiesenen Frauen und Mädchen häufig ohne Aufklärung oder Einwilligung medizinisch behandelt wurden, und dass ihre Einweisung oft mit Gewalt, Demütigung und Traumatisierung verbunden war. Jennifer Schatz fragt daher auch nach den psychischen und körperlichen Folgen für die Betroffenen sowie nach gesellschaftlicher Aufarbeitung und Wiedergutmachung. Nicht zuletzt ordnet sie die DDR-Praxis in einen internationalen Kontext ein und zeigt, dass vergleichbare Einrichtungen auch in der Bundesrepublik und anderen Ländern existierten.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Werkstattgespräche zur Zeit/Geschichte“. Regelmäßig stellen Studierende und Absolventinnen beziehungsweise Absolventen des Historischen Seminars der Universität Leipzig ihre Forschungsprojekte außerhalb des akademischen Raums zur Diskussion. Besucherinnen und Besuchern eröffnet die Reihe neue Perspektiven auf die universitäre Forschung und lädt zum Mitdiskutieren ein.

Jennifer Schatz studierte von 2020 bis 2024 Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Universität Leipzig. Aktuell absolviert sie ein Referendariat an der Wieratalschule Langenleuba-Niederhain in Thüringen. Ihre wissenschaftlichen Interessen liegen vor allem im Bereich der DDR-Geschichte, der historischen Bildungsarbeit und der Aufarbeitung staatlicher Repressionsmechanismen.

März 2026

Film Saal

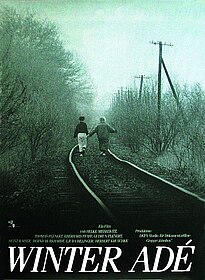

Film des Monats: Winter adé

Eintritt frei

Dokumentarfilm, DDR 1988, 116 Min, Regie: Helke Misselwitz

Filmvorführung

In der Reihe „Babelsberg statt Hollywood – 80 Jahre DEFA“

Eintritt frei

Regisseurin Helke Misselwitz begibt sich auf eine filmische Fahrt durch die DDR: vom sächsischen Zwickau bis nach Sassnitz auf der Insel Rügen. Auf ihrer Reise lernt sie verschiedene Frauen kennen: die erfolgreiche Werbeökonomin Hiltrud, die alleinerziehende Fabrikarbeiterin Christine, die Punkmädchen Kerstin und Anja, die 85-jährige Margarete, die mit ihrem Mann Diamantene Hochzeit feiert, die stellvertretende Bürgermeisterin von Niehagen und Erika Banhardt, die hauptberuflich ein Kinderheim leitet. Sie alle berichten aus ihrem Leben, über Ehe und Familie, die Arbeit, Schicksalsschläge und Perspektiven für die Zukunft.

Helke Misselwitz (geboren 1947) ist eine der wichtigsten ostdeutschen Dokumentarfilmerinnen. Am bekanntesten wurden ihr Dokumentarfilm „Winter adé“ (1988) und der Spielfilm „Engelchen“ (1997). Nach einem Regiestudium an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg war sie freie Regisseurin, ab 1985 Meisterschülerin bei Heiner Carow an der Akademie der Künste in Ost-Berlin. Von 1997 bis 2014 lehrte sie als Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg.

Begleitprogramm zur Ausstellung 3. Etage

Übern Zaun – Das Quiz für Gartenteams

Eintritt frei / Anmeldung erforderlich

Moderation: Josephine von Blueten Staub (Autorin, Bühnenpoetin)

In Kooperation mit der Stadt Leipzig – Amt für Stadtgrün und Gewässer, Fachbereich Gärten

Begleitprogramm zur Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“

Eintritt frei, Teilnahme nur nach Anmeldung

Kneipenquiz im Museum: Rätselspaß, Teamgeist und überraschende Erkenntnisse warten auf alle, die Lust haben, ihr Wissen rund ums Gärtnern auf die Probe zu stellen. Ob aus dem Kleingarten oder dem Gemeinschaftsgarten – im Team wird geknobelt und gelacht, und dabei gibt es auch noch jede Menge spannende Erkenntnisse aus der Welt des Kleingärtnerns. Die Fragen sind knifflig bis kurios und führen quer durch die Welt privater Gärten – von der Praxis mit Tipps, Tricks und kuriosen Pflanzen, über die Geschichte des Gärtnerns mit ihren überraschenden Wendungen, bis hin zum Kleingartenrecht, das manchmal erstaunliche Details reguliert. Und natürlich darf auch die Zukunft des Gärtnerns nicht fehlen: zwischen Hochbeet und App, Tradition und Technik.

Dabeisein können Teams aus Klein- und Gemeinschaftsgärten mit jeweils maximal fünf Personen. Auf die besten drei Teams warten spannende Sachpreise der Stadt Leipzig.

Wer schon früher kommen und sich vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung sichern möchte: Bereits um 18.00 Uhr lädt unser Format Museum nach Feierabend zu einer Führung durch die Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“ ein.

Teams, die mitspielen wollen, melden sich bitte unter anmeldung-zfl@hdg.de an. Bitte nennen Sie den Namen Ihres Teams und die Namen der Teammitglieder. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet – Schnellsein lohnt sich also.

Begleitprogramm zur Ausstellung Wechselausstellung 3. Etage

Schmetterlinge und Politik

Eintritt frei

Diskussion

Mit Dr. Guy Pe´er (Ökologe, VielFalterGarten)

Begleitprogramm zur Ausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“

Eintritt frei

Was haben Schmetterlinge mit Politik zu tun? Als Insekten reagieren sie empfindlich auf Pestizide und auf alles, womit Menschen die Umwelt beeinflussen. Wie wir wählen, wofür wir unser Geld ausgeben und wie wir uns im Alltag verhalten, hat aber ebenso einen Einfluss auf die Tiere. Und mit der europäischen Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, die 2024 in Kraft trat, wird das Leben der Schmetterlinge noch politischer. Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig lädt ein, über diese Thesen mit einem Experten zu diskutieren: Wie können Schmetterlinge helfen, die Welt zu ändern und wie können wir alle Teil dieses Prozesses sein?

Guy Pe’er ist Biologe, Schmetterlingsexperte und ein Kenner der europäischen Politik. Seine Arbeit konzentriert sich vor allem auf Landwirtschaft und die Landwirtschaftspolitik der EU, aber er war ebenso prominent in die Debatte um die europäische Verordnung über die Wiederherstellung der Natur eingebunden. Seit 2020 baut Pe´er von Leipzig aus das Projekt VielFalterGarten auf, das sich mittlerweile auch in anderen europäischen Städten etabliert. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.

Anmeldung hier: Aktuelle Veranstaltungen

Wissenschaftskino Saal

Wissenschaftskino für Kinder: Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier

Eintritt frei

Abenteuerfilm, Deutschland 2018, 102 Min, Regie: Mike Marzuk

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren

Filmvorführung und Gespräch

Mit André Gloger (Leiter der Fachgruppe Geologie/Paläontologie im Naturkundemuseum)

Moderation: Dr. Antje Nolting (Referat Wissenspolitik der Stadt Leipzig)

In Kooperation mit der Stadt Leipzig

Eintritt frei

George, Julian, Dick, Anne, Timmy und der Hund sind mit Tante Fanny unterwegs zu einer Familienfeier, als das Auto den Geist aufgibt. Doch aus dem kleinen Missgeschick wird schnell ein fesselndes Abenteuer: Die Freunde geraten in ein aufregendes Rätsel voller Mutproben und geheimnisvoller Entdeckungen rund um einen Dinosaurier. Gemeinsam mit dem schüchternen Marty machen sie sich auf die Suche nach einem verschollenen Saurierskelett – und begegnen dabei einigen sehr ungewöhnlichen Gestalten.

Nach dem Film beantwortet André Gloger, der die Fachgruppe Geologie/Paläontologie im Naturkundemuseum Leipzig leitet, alle Fragen rund um Urzeitechsen, Fossilien und spannende Funde.

Buchmesse Forum live

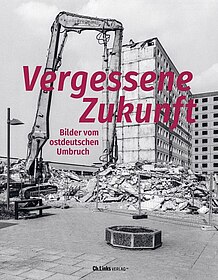

Vergessene Zukunft. Bilder vom ostdeutschen Umbruch

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Buchvorstellung

Mit den Herausgebern Dr. Jürgen Danyel (Historiker) und Holger Herschel (Fotograf) sowie Knut Elstermann (Moderator und Filmjournalist) und Dr. Hanno Hochmuth (Historiker, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)

Moderation: Jana Fröbel (Lektorin)

In Kooperation mit dem Ch. Links Verlag

Eine Archäologie der Umbruchszeit: Der mit dem Ende der DDR und der Deutschen Einheit verbundene gesellschaftliche Wandel im Osten hat viele Facetten und Gesichter. Er manifestiert sich im Umbau der politischen Verhältnisse, hat sich in Lebensgeschichten eingeschrieben und wird als eine bis ins Heute nachwirkende Zäsur erzählt. Die zwölf fotografischen Serien von Holger Herschel aus unterschiedlichen Phasen des Umbruchs nach 1989/90 sind als eine Art visuelle Archäologie zu verstehen. Im Dialog mit den Bildern entwickeln die Autorinnen und Autoren der Essays jeweils einen eigenen Blick auf die Transformationszeit. Sie führen uns an Schauplätze, die im Umbau begriffen sind, zeigen Menschen zwischen alten und neuen Gewissheiten und beleuchten Interieurs einer sich wandelnden materiellen Kultur. Diese Vielstimmigkeit kann dazu beitragen, die festgefahrenen Deutungen des zu oft als „Problemfall“ missverstandenen Ostens aufzubrechen.

Zwölf Fotoserien von Holger Herschel und Texte von Peter Badel, Frank Bösch, Jürgen Danyel, Knut Elstermann, Thomas Flierl, Hanno Hochmuth, Elke Kimmel, Annette Leo, Anja Maier, Jens Schöne, Annette Schuhmann, Holger Teschke und Stefan Wolle.

Jürgen Danyel (Herausgeber)

Jahrgang 1959, ist promovierter Historiker. Von 1992 bis 2024 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Stellvertretender Direktor und Leiter der Abteilung „Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft“. Er forscht und veröffentlicht zur Vergangenheitsaufarbeitung in beiden deutschen Staaten, zu Eliten in der SBZ/DDR, zur Kulturgeschichte des Prager Frühlings und zur digitalen Revolution.

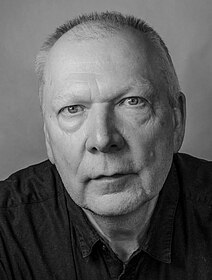

Holger Herschel (Herausgeber)

geboren 1959 in Berlin, studierte von 1980 bis 1985 Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauakademie der DDR in Berlin. Ab 1988 arbeitete er als Fotolaborant und Fotograf am Maxim-Gorki-Theater Berlin. Seit 1992 ist er freiberuflich als Fotograf tätig, vorwiegend in den Bereichen Denkmalpflege, Architektur und Porträt.

Link zum Buch:

https://www.aufbau-verlage.de/ch-links-verlag/vergessene-zukunft/978-3-96289-233-3

Buchmesse Saal

Miljenko Jergović: Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered

Eintritt frei

Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2026

Lesung und Gespräch

Mit dem Schriftsteller Miljenko Jergović, Träger des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2026 und der Journalistin Doris Akrap (taz)

Das Gespräch wird von der bosnisch-österreichischen Schriftstellerin Mascha Dabić gedolmetscht.

In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der Stadt Leipzig und dem Suhrkamp Verlag

30 Jahre nach Erscheinen seines Erzählbandes „Sarajevo Marlboro“, der Miljenko Jergović 1994 schlagartig bekannt machte, kehrt er in seinem neuen Werk zurück in die Stadt, in der sich so viel Geschichte, Religion, Kriegserfahrung und Alltag ballen. Zugewandt, voller Traurigkeit und Humor erzählt er vom täglichen Überleben in der Belagerung und den Schrecken des Krieges, von Hunger, Angst und den kleinen Gesten der Solidarität. Die Atmosphäre der Kriegsjahre erscheint so plastisch wie das fragile, zugleich unzerstörbare Leben darin – meisterhafte Erzählungen von der Menschlichkeit, die sich am Nullpunkt behauptet. „Das verrückte Herz“ ist der Nachfolge- und Zwillingsband zu „Sarajevo Marlboro“, mit 29 neuen Erzählungen aus dem belagerten Sarajevo.

Miljenko Jergović

geboren 1966 in Sarajevo/ehem. Jugoslawien, studierte Philosophie und Soziologie an der dortigen Universität. Jergović berichtete unter anderem aus dem belagerten Sarajevo und war dort auch Fernsehredakteur. Seit 1993 lebt er als freier Schriftsteller in Zagreb/Kroatien und ist als politischer Kolumnist für verschiedene kroatische und internationale Zeitungen tätig.

Link zum Buch:

https://www.suhrkamp.de/buch/miljenko-jergovic-das-verrueckte-herz-t-9783518431962

Buchmesse Forum live

Der Westbalkan. Im Wartezimmer der EU

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Krsto Lazarević, Franziska Tschinderle, Danijel Majić

Der Westbalkan. Im Wartezimmer der EU

Buchvorstellung

Mit Franziska Tschinderle (Autorin und Journalistin), Krsto Lazarević (Autor und Journalist) sowie Michael Martens (Korrespondent für Südosteuropa/FAZ)

Moderation: Doris Akrap (taz)

In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung

„Die Zukunft der Balkanstaaten liegt in der Europäischen Union“ – so lautet das Versprechen, das die EU bereits 2003 abgegeben hat. Mehr als 20 Jahre später warten sechs Staaten, die inzwischen als „Westbalkan“ zusammengefasst werden, noch immer auf ihre Mitgliedschaft: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Wo stehen diese Staaten heute im Beitrittsprozess? Wie entwickeln sich Rechtsstaatlichkeit und Demokratie? Welche Konflikte und Probleme prägen die jeweiligen Gesellschaften?

Die Journalistin Franziska Tschinderle sowie die Journalisten Krsto Lazarević und Danijel Majić beleuchten die aktuelle Lage in den einzelnen Ländern, lassen vielfältige Perspektiven zu Wort kommen und analysieren die zentralen politischen Konflikte sowie Akteurinnen und Akteure.

Krsto Lazarević (Autor)

geboren 1989 in Tuzla/Bosnien-Herzegowina, lebt in Berlin und arbeitete im Europäischen Parlament zu Flucht, Migration und europäischer Entwicklungszusammenarbeit. Als Journalist war er in Berlin, Wien, Belgrad und Sarajevo tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war die Lage von Geflüchteten auf der Balkanroute. Er betreibt gemeinsam mit Danijel Majić den Podcast „Neues vom Ballaballa-Balkan“. Zuvor arbeitete er in der Redaktion der europäischen Presseschau Eurotopics – einem Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung, das vom Journalistennetzwerk N-ost produziert wird.

Franziska Tschinderle (Autorin)

geboren 1994 in Villach, studierte Journalismus und Zeitgeschichte in Wien. Sie arbeitet als Journalistin mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Ihre Reportagen aus Kosovo, Serbien, Albanien sowie anderen Ländern dieser Region sind u. a. in der „ZEIT“, „Le Monde Diplomatique“ sowie bei „Ö1“ erschienen. Tschinderle lebt als Korrespondentin in Tirana und ist unter anderem für das Auslandsressort des österreichischen Nachrichtenmagazins „profil“ tätig. 2022 erschien ihr Buch „Albanien: Aus der Isolation in eine europäische Zukunft“ (Czernin-Verlag). Für die Bundeszentrale für politische Bildung hat sie zudem ein Dossier zu Albanien betreut.

Michael Martens (Korrespondent für Südosteuropa/FAZ)

geboren 1973 in Hamburg, von 1995 bis 2000 arbeitete er als Redakteur für verschiedene russland-deutsche Zeitungen in Bischkek/Kirgisistan, Almaty/Kasachstan, Kyjiw/Ukraine und St. Petersburg/Russland, ab 2001 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ab 2002 als Südosteuropa-Korrespondent in Belgrad/Serbien, von 2009 bis 2018 berichtete er auch aus Istanbul/Türkei und ab 2015 aus Athen/Griechenland. Seit 2019 ist er politischer Korrespondent der FAZ mit Sitz in Wien, von wo aus er über den Südosten Europas berichtet. Zuletzt veröffentlichte er das Buch „Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben“ (Zsolnay, 2019).

Link zum Buch:

https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/571370/der-westbalkan/

Buchmesse Saal

Eva von Redecker: Dieser Drang nach Härte. Über den neuen Faschismus

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Lesung und Gespräch

Mit der Philosophin und Autorin Eva von Redecker und der Journalistin Ulrike Winkelmann

In Kooperation mit dem S. Fischer Verlag

Eva von Redecker legt eine neue Analyse des Faschismus vor, die unserer Gegenwart gewachsen ist. Es geht ein Rechtsruck um die Welt, überall gewinnen autoritäre Kräfte an Macht und Einfluss. Und doch laufen die ewig bemühten Analogien zur Zeit des Nationalsozialismus ins Leere: Der Faschismus der Gegenwart hat eine neue Gestalt, die nicht leicht zu erkennen und noch schwerer zu erklären ist. In Redeckers wegweisender Analyse gewinnt sein diffuses Wesen an Kontur – und wird angreifbar. Seinen Kern verortet sie in der Beschwörung eines unbedingten Besitzanspruchs, dessen Verteidigung über allem steht. Ein erhellendes und widerständiges Buch, das Verbundenheit gegen die um sich greifende Härte unserer Zeit stellt und Denkfreude verströmt.

Eva von Redecker (Autorin)

geboren 1982 in Kiel, ist Philosophin und freie Autorin. Von 2009 bis 2019 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin und als Gastwissenschaftlerin an der Cambridge University sowie der New School for Social Research in New York tätig. 2020/2021 hatte sie ein Marie-Skłodowska-Curie-Stipendium an der Universität von Verona inne, wo sie zur Geschichte des Eigentums forschte; 2023/2024 war sie „Metropolschreiberin Ruhr“. Eva von Redecker beschäftigt sich mit Kritischer Theorie, Feminismus, Kapitalismuskritik und Autoritarismus. Sie schreibt Beiträge für u. a. „ZEIT“, „The Guardian“ oder das „Philosophie Magazin“ und ist regelmäßig in Rundfunk- und TV-Interviews zu hören.

Link zum Buch:

https://www.fischerverlage.de/buch/eva-von-redecker-dieser-drang-nach-haerte-9783103977240

Buchmesse Forum live

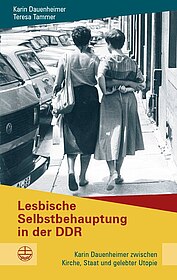

Lesbische Selbstbehauptung in der DDR. Karin Dauenheimer zwischen Kirche, Staat und gelebter Utopie

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Buchvorstellung

Mit den Autorinnen Karin Dauenheimer und Dr. Teresa Tammer (stellv. Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) sowie Sophie Koch (Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt)

In Kooperation mit der Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Evangelischen Verlagsanstalt

An welche Grenzen Menschen in der DDR stießen und wie es gelang, diese Grenzen zu verschieben, verdeutlicht die Lebensgeschichte von Karin Dauenheimer auf eindrucksvolle Weise. Als Theologin, Feministin, Lesbe und alleinerziehende Mutter entsprach sie nicht den Erwartungen von Staat und Gesellschaft. Das Buch gewährt Einblick in ein bisher wenig bekanntes Kapitel der DDR-Geschichte. Auf der Grundlage von autobiografischen Texten, Interviews und Archivmaterial erzählt es von einem bewegten Leben und dem Ringen um Selbstbehauptung in einer Diktatur.

Karin Dauenheimer (Autorin)

geboren 1951 in Hainichen/Sachsen, Studium der Theologie und Tätigkeit als Redakteurin bei der Tageszeitung „Die Union“. In den 1980er Jahren initiierte und organisierte sie den „Kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität“ in Dresden und beschäftigte sich wissenschaftlich mit lesbischem Leben in der DDR. Nach 1989/90 gründete und leitete sie das Frauenbildungszentrum in Dresden. Seit 1999 lebt Karin Dauenheimer als Künstlerin in Duisburg.

Teresa Tammer (Autorin)

geboren 1985 in Dresden, Studium der Geschichte und Promotion zum Thema „‚Warme Brüder‘ im Kalten Krieg. Die DDR-Schwulenbewegung und das geteilte Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren“. Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sammlung des Deutschen Hygiene-Museums Dresden, im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig und ist seit 2022 stellvertretende Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Link zum Buch:

https://www.eva-leipzig.de/de/stasi-22-dauenheimer-tammer-lesbische-selbstbehauptung-in-der-ddr

Buchmesse Saal

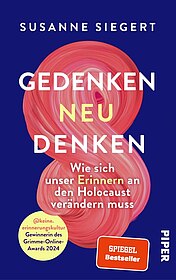

Susanne Siegert: Gedenken neu denken. Wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Vortrag

Mit der Autorin und Journalistin Susanne Siegert

In Kooperation mit dem Piper Verlag

Unsere Erinnerungskultur müsse sich verändern. Wie und warum, legt Susanne Siegert in diesem Buch dar. Sie plädiert für eine pluralistische, neue Gedenkarbeit mit einem Schwerpunkt auf der Verantwortung der Nachfahren der Tätergeneration anstelle unserer „einstudierten“ gemeinsamen Rückschau mit den Opfern. Es geht um weniger bekannte NS-Verbrechen, um weniger bekannte Orte, um bisher vernachlässigte Opfergruppen. Gleichzeitig zeigt dieses Buch, wie wichtig eine aktivere, vielfältigere Gedenkkultur ist, um künftige Generationen auch ohne Möglichkeit der direkten Begegnung mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu erreichen.

Susanne Siegert

geboren 1992 in Kirchweidach/Bayern, klärt auf Instagram und TikTok unter @keine.erinnerungskultur über den Holocaust auf. Für ihr Engagement wurde die Journalistin 2024 mit dem ELNET Preis und dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet. Kürzlich wurde ihr der Margot-Friedländer-Persönlichkeitspreis 2025 für ihren unermüdlichen Einsatz verliehen. Susanne Siegert lebt in Leipzig.

Link zum Buch:

https://www.piper.de/buecher/gedenken-neu-denken-isbn-978-3-492-06545-0

Buchmesse Forum live

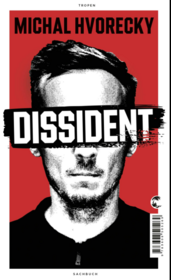

Michal Hvorecky: Dissident

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Lesung und Gespräch

Mit dem Schriftsteller und Journalist Michal Hvorecky

Moderation: Katrin Schumacher (Journalistin, MDR)

In Kooperation mit dem Tropen Verlag

Am 10. Dezember 1989 betritt Michal Hvorecky zum ersten Mal die „freie Welt“. Jahrzehnte später droht ihm eine fünfjährige Haftstrafe, weil er die slowakische Kulturministerin kritisiert hat. Mit viel Gespür für die feinen Risse in der Gesellschaft verwebt Hvorecky in seinem ersten Sachbuch seine persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen mit einer scharfen Analyse der politischen Gegenwart. Ein mutiger Text über die Zerbrechlichkeit der Demokratie, die Kraft der Zivilgesellschaft, die neuen Dissidenten des 21. Jahrhunderts und die Notwendigkeit, zu widersprechen.

Entlang seiner eigenen Geschichte verfolgt Michal Hvorecky den Weg Europas vom Fall des Eisernen Vorhangs bis zur Rückkehr autoritärer Ideologien. Die Euphorie der Samtenen Revolution, der hoffnungsvolle Aufbruch in ein neues Europa und heute: der Kampf gegen ultrarechte Kulturpolitik. Eindringlich zeigt er, dass unser aller Einsatz für die Demokratie zwingend gefordert ist.

Michal Hvorecky

geboren 1976 in Bratislava/Tschechoslowakei. Der slowakische Schriftsteller und Journalist verfasst regelmäßig Beiträge für die „FAZ“, „ZEIT“ und zahlreiche andere Zeitschriften. In seiner Heimat engagiert er sich für den Schutz der Pressefreiheit und gegen antidemokratische Entwicklungen. Er wurde mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet und war unter anderem Stipendiat des Literarischen Colloquiums Berlin. Zuletzt sind von ihm bei Tropen erschienen: „Tod auf der Donau“ (2012), „Troll“ (2018) und „Tahiti Utopia“ (2021).

Link zum Buch:

https://www.klett-cotta.de/produkt/michal-hvorecky-dissident-9783608505269-t-9373

Link zur Leipziger Buchmesse:

https://blog.leipziger-buchmesse.de/international/dissidenz-ist-bunt/

Diskussion Saal

Europa in der Zeitenwende: Wirtschaft, Sicherheit und die neue Weltordnung

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse - Leipzig liest

Podiumsdiskussion

Mit der Journalistin Ulrike Herrmann („Geld als Waffe. Wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet“, Kiepenheuer & Witsch), der Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin („Wer verteidigt Europa? Die neuen Kriegsgefahren und was wir tun müssen, um uns zu schützen“, Rowohlt), dem Politiker und Sicherheitsexperten Roderich Kiesewetter („Was wollen wir? Was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung“, Ullstein) und dem Journalisten Jörg Lau („Der Westen sind jetzt wir. Von unzuverlässigen Freunden und entschlossenen Gegnern: Deutschlands neue Verantwortung“, Droemer)

Moderation: Katharina Peetz (Journalistin)

In Kooperation mit Leipzig liest und der Leipziger Buchmesse

Wie wird Geld zur Waffe? Wer verteidigt Europa? Welche Rolle spielt Deutschland in der globalen Machtverschiebung? Die sicherheitspolitische Landschaft Europas hat sich fundamental verändert. In dieser hochaktuellen Diskussionsrunde präsentieren vier ausgewiesene Expertinnen und Experten ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Herausforderungen unserer Zeit:

Ulrike Herrmann analysiert in „Geld als Waffe" (Kiepenheuer & Witsch) die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Dimensionen moderner Konflikte. Jana Puglierin beleuchtet in „Wer verteidigt Europa?" (Rowohlt) konkrete Verteidigungsstrategien und aktuelle Bedrohungsszenarien. Roderich Kiesewetter ordnet in „Was wollen wir? Was können wir?" (Ullstein) die Entwicklungen in den größeren Kontext globaler Machtverschiebungen und Deutschlands strategischer Positionierung ein. Jörg Lau erweitert die Diskussion in „Der Westen, sind jetzt wir" (Droemer) um die grundlegende Frage der westlichen Wertegemeinschaft und Europas neuer Verantwortung in der Weltordnung.

Gemeinsam ermöglichen die vier Werke eine umfassende Auseinandersetzung mit der Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur aus wirtschaftlicher, strategischer, geopolitischer und wertepolitischer Sicht – ein unverzichtbarer Diskurs in Zeiten fundamentaler Umbrüche.

Ulrike Herrmann

geboren 1964 in Hamburg. Ausbildung zur Bankkauffrau, Absolventin der Henri-Nannen-Schule, Studium der Philosophie und Geschichte. Seit 2000 Wirtschaftskorrespondentin der „taz“. Sie ist Autorin zahlreicher SPIEGEL-Bestseller, zuletzt „Das Ende des Kapitalismus“, der in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.

Link zum Buch:

www.kiwi-verlag.de/buch/ulrike-herrmann-geld-als-waffe-9783462009613

Jana Puglierin

geboren 1978 in Siegen. Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations und eine profilierte Expertin zum Thema Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Deutschland. Seit 2023 ist sie Mitglied des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. In ihrer „Handelsblatt“-Kolumne „Geoeconomics“ sowie in Talkshows und Beiträgen für diverse Medien kommentiert sie regelmäßig das Zeitgeschehen.

Link zum Buch:

www.rowohlt.de/buch/jana-puglierin-wer-verteidigt-europa-9783498007997

Roderich Kiesewetter

geboren 1963 in Pfullendorf/Baden-Württemberg. Politiker (CDU), Oberst a.D. und einer der führenden Experten für Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland. Nach einer langjährigen Karriere in der Bundeswehr, unter anderem als Kommandeur, in Auslandseinsätzen und in internationalen Organisationen wie EU und NATO, ist er seit 2009 Mitglied des Bundestages. Dort engagiert er sich im Auswärtigen Ausschuss für eine wehrhafte Demokratie und eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik.

Link zum Buch:

www.ullstein.de/werke/was-wollen-wir-was-koennen-wir/hardcover/9783430212199

Jörg Lau

geboren 1964 in Aachen. Beginn der journalistischen Laufbahn im Feuilleton der „taz“ und der „ZEIT". Als Fellow des German Marshall Fund und Fellow am Center for European Studies in Harvard schärfte er seinen journalistischen Fokus auf internationale Politik, bevor er außenpolitischer Korrespondent der „ZEIT“ in Berlin wurde. Von 2013 bis 2022 war er als Außenpolitik-Chef der „ZEIT“ in Hamburg tätig; seither ist er internationaler Korrespondent der „ZEIT“ mit Sitz in Berlin. 2025 erschien bei Droemer sein SPIEGEL-Bestseller „Worte, die die Welt beherrschen“.

Link zum Buch:

www.droemer-knaur.de/buch/joerg-lau-der-westen-sind-jetzt-wir-9783426562444

Buchmesse Saal

Postwendekinder. Für eine solidarische und gleichberechtigte deutsch-deutsche Zukunft

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse - Leipzig liest

Alma-Emilia Jahn, Marlene Mähler und Angelique Pershon (Hg.)

Postwendekinder. Für eine solidarische und gleichberechtigte deutsch-deutsche Zukunft

Buchvorstellung

Mit den Herausgeberinnen Alma-Emilia Jahn (Künstlerin und Kulturpädagogin), Marlene Mähler (Bildungsreferentin) und Angelique Pershon (Psychologin)

Moderation: Matthias Naumann (Verleger)

In Kooperation mit dem Neofelis Verlag

Deutscher Einheit scheint es noch immer eine imaginäre Grenze zwischen Ost und West zu geben, die auch die nachgeborene Generation spürt. Diese macht sich nicht nur in sozialen und kulturellen Unterschieden bemerkbar, sondern auch in Bezug auf Einkommen, Vermögen und Jobchancen. Die Beschäftigung mit diesen anhaltenden Differenzen ist für junge Menschen mit ostdeutschem Hintergrund mit vielen Fragen verbunden: Welche Spuren haben die DDR und die deutsch-deutsche Teilung hinterlassen? Wie gehen wir mit dem Wahlverhalten in Ostdeutschland um? Sollen wir bleiben oder gehen? In persönlichen Erzählungen, Essays und visuellen Beiträgen erkunden Autorinnen und Autoren ihre (post-)sozialistische Prägung und die Ambivalenzen ihres Ostdeutsch-Seins, thematisieren die bis heute sichtbaren strukturellen Brüche und hinterfragen die recht(sextrem)en Tendenzen in Ostdeutschland. Sie suchen nach einer solidarischen und gleichberechtigten deutsch-deutschen Zukunft.

Alma-Emilia Jahn

geboren 1999 in Erfurt, lebt heute wieder in ihrer Heimatstadt. Sie studierte Soziale Arbeit in Darmstadt sowie Kultur, Ästhetik und Medien in Düsseldorf und ist als Künstlerin und Sozial- und Kulturpädagogin tätig. Im wissenschaftlichen Kontext beschäftigte sie sich mit dem kulturellen Erinnerungsgedächtnis von Menschen mit Ostbiografie.

Marlene Mähler

geboren 1999 in (Ost-)Berlin, Studium der Anthropologie und Gender Studies (BA) in Berlin und Athen. Sie absolviert derzeit ein Masterstudium der Bildungswissenschaften in Jena. In ihrer Arbeit als Bildungsreferentin verbindet sie wissenschaftliche Perspektiven mit praktischer Bildungsarbeit und gestaltet Workshops zu gesellschaftlicher Teilhabe rund um den Themenkomplex Ostdeutschland.

Angelique Pershon

geboren 1998 in Lübeck und in Nord-West-Mecklenburg aufgewachsen. Sie hat Psychologie in Lübeck, San Marcos/USA und Leuven/Belgien studiert und praktische Erfahrungen ebendort sowie in Bukarest, Frankfurt am Main und Bad Kissingen gesammelt. Zuletzt hat sie sich in akademischen Forschungsprojekten mit Geteilten Führungsmodellen, Team Performance und Emotionsausdruck in natürlicher Sprachverarbeitung beschäftigt. Sie steht kurz vor ihrem Masterabschluss und ist ehrenamtlich in einem Zukunfts-Think-Tank tätig.

Link zum Buch:

https://neofelis-verlag.de/verlagsprogramm/wissenschaft/politik-debatte/1124/postwendekinder

Buchmesse Forum live

Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche (1944–1947). Eine historisch-biografische Studie

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Mike Schmeitzner, Andreas Weigelt, Klaus-Dieter Müller, Thomas Schaarschmidt (Hg.)

Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche (1944–1947). Eine historisch-biografische Studie

Buchvorstellung

Mit den Herausgebern Dr. Andreas Weigelt (Leiter der Gedenkstätte Lieberose in Jamlitz), Dr. Klaus-Dieter Müller (ehem. Leiter der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten in Dresden und stellv. Geschäftsführer der Stiftung), Prof. Dr. Thomas Schaarschmidt (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam), Prof. Dr. Mike Schmeitzner (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der TU Dresden)

In Kooperation mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und Vandenhoeck & Ruprecht Verlage

Die Todesurteile, die sowjetische Militärtribunale zwischen 1944 und der Aussetzung der Todesstrafe 1947 gegen Deutsche verhängten, wurden in der Forschung lange weitgehend vernachlässigt. Richteten sich die Todesurteile seit 1950 mehrheitlich gegen Widerstand und Spionage, dienten die Verurteilungen aus der Zeit vor 1947 schwerpunktmäßig der Ahndung deutscher Kriegsverbrechen. Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf Recherchen in russischen, deutschen und amerikanischen Archiven. Zehn Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe präsentiert die aktualisierte und erweiterte Neuauflage eine umfangreiche statistische und qualitative Auswertung der Urteile sowie eine biografische Übersicht zu 2584 zum Tode Verurteilten. Aufgenommen wurden 124 neue Todesurteile, die Biografien der Verurteilten und zahlreiche biografische Überarbeitungen. Die Tendenz, die die Autoren/Herausgeber vor zehn Jahren hatten, habe sich laut Schmeitzner bestätigt: Circa 70 Prozent der Verurteilten waren NS- und Kriegsverbrecher.

Dr. Andreas Weigelt

ist freiberuflich tätiger Historiker. Er leitet die Dokumentationsstätte DIE LAGER JAMLITZ.

Dr. Klaus-Dieter Müller

leitete die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten in Dresden und war der stellv. Geschäftsführer der Stiftung.

Prof. Dr. Mike Schmeitzner

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und apl. Professor an der TU Dresden.

Prof. Dr. Thomas Schaarschmidt

ist als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam tätig.

Podiumsdiskussion Saal

32. Leipziger Europaforum

Eintritt freiFrauenrechte unter Druck – wie widerstandsfähig ist Europa?

Podiumsdiskussion

Mit Caroline Ausserer (Referentin für Internationales, Deutscher Frauenrat, Berlin), Anna Cavazzini, MdEP (Abgeordnete im Europäischen Parlament für Bündnis 90/Die Grünen, Brüssel), Marta Dzido (Autorin und Filmemacherin, Warschau), Leonie Stamm (Research Fellow im Europa-Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin)

Moderation: Tanja Samrotzki (Freie Journalistin, Berlin)

In Kooperation mit dem Europa-Haus Leipzig e. V., dem Institut français Leipzig, dem Polnischen Institut Berlin – Filiale Leipzig und der Stadt Leipzig

Gleichberechtigung gehört zu den Grundwerten der Europäischen Union. Doch wie viel davon ist politischer Anspruch, wie viel gelebte Realität? Während Frauen europaweit besser ausgebildet sind als je zuvor, bleiben Macht, Geld und politische Repräsentation oft ungleich verteilt. Völkisch-rechte Bewegungen gewinnen auch in Europa an Einfluss. Frauenrechte werden wieder zur Verhandlungsmasse – Gleichstellung gilt als „Ideologie“, weibliche Selbstbestimmung gilt manchen als Bedrohung.Wo steht Europa heute, wenn es um die Rechte, Repräsentation und Teilhabe von Frauen geht? Wo ist der Druck besonders hoch, wo Widerstand dringend nötig?

Beim 32. Europaforum sprechen wir über Erfolge und Versäumnisse europäischer Gleichstellungspolitik, über strukturelle Hürden, feministische Perspektiven und die Frage, wie ein Europa aussehen müsste, das Gleichberechtigung ernst meint. Ein Gespräch über Macht und Mitbestimmung, politische Kämpfe und neue Wege. Kontrovers, kritisch und mit Raum für Austausch, Fragen und neue Denkanstöße.

Buchmesse Forum live

Peggy Mädler: Selbstregulierung des Herzens

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse - Leipzig liest

Peggy Mädler

Selbstregulierung des Herzens

Lesung und Gespräch

Moderation: Wolfgang Hörner (Verleger)

In Kooperation mit dem Verlag Galiani Berlin

Der Roman handelt von Liebe und Freundschaft in einer Welt, die Vertrauen nicht kennt, vom Ringen um Nähe, Loyalität und Verbindung im Schatten staatlicher Kontrolle. „Selbstregulierung des Herzens“ entfaltet ein vielfältiges Panorama des Lebens in der DDR und im wiedervereinigten Deutschland. Im Zentrum stehen Georg, der anfangs noch hofft, seinen Staat mithilfe von ersten Computern und Kybernetik vorwärtszubringen, und die Künstlerin Mona. Um sie herum entwickelt sich ein reiches Ensemble an Figuren: der illusionslose Intellektuelle Roland, der in den Westen flieht; Marlies, die versucht, das System von innen zu reformieren, sowie die Künstlerfreunde Monas. Alle treffen sich in einem Dorf in der Nähe von Wandlitz, wo bald seltsame geheime Bautätigkeiten beginnen. Mit stiller Wucht schreibt Peggy Mädler über das Flirren zwischen Halt und Auflösung – über Nähe und Entfremdung, Anpassung und Resilienz.

Peggy Mädler

geboren 1976 in Dresden, Studium der Theater-, Kultur- und Erziehungswissenschaft, Promotion in Kulturwissenschaften. Als freie Autorin und Dramaturgin arbeitet sie bundesweit mit verschiedenen Theatern, Regisseurinnen und Regisseuren sowie Performancegruppen zusammen. 2011 erschien ihr erster Roman „Legende vom Glück des Menschen“, für „Wohin wir gehen“ (2019) erhielt sie den Fontane-Literaturpreis der Fontanestadt Neuruppin und des Landes Brandenburg. 2024 erschien das Buch „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“ von Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann.

Link zum Buch:

https://www.kiwi-verlag.de/buch/peggy-maedler-selbstregulierung-des-herzens-9783869713359

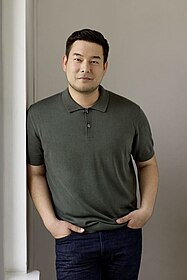

Buchmesse Saal

Marcel Hopp: Was geht mich das an? Warum wir den Rechtsruck nur gemeinsam stoppen können

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

Marcel Hopp

Was geht mich das an? Warum wir den Rechtsruck nur gemeinsam stoppen können

Buchvorstellung

Mit dem Politiker, Lehrer und Autor Marcel Hopp

Moderation: Anna Hoffmeister (Journalistin)

In Kooperation mit dem S. Fischer Verlag

Warum sehen wir Demokratie nicht mehr als gemeinsame Aufgabe? Gesellschaftliche Spaltung beginnt nicht am rechten Rand, sondern in unserer Mitte. Und diese Mitte ist geprägt von Existenzängsten und Wut auf die Regierung. Wenn die Parteien aber weiterhin an der Lebensrealität der Menschen vorbeiregieren, populistische Narrative benutzen und Menschen mit Migrationserfahrung für gesamtgesellschaftliche Probleme verantwortlich machen, gefährdet das die Demokratie von innen. Als Politiker und Vertreter einer postmigrantischen Generation bringt Marcel Hopp eine neue Perspektive in die Debatte um Rechtsruck und Demokratiegefährdung ein. Sein Buch zeigt, wie sehr Politik unser tägliches Leben beeinflusst, es kritisiert politische Missstände, sensibilisiert für demokratische Grundwerte und gibt uns einen politischen Handlungskompass für Krisenzeiten.

Marcel Hopp

geboren 1988 in (West-)Berlin. Gastarbeiterkind, Politiker, Lehrer und Influencer. Als SPD-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus setzt er sich für bezahlbaren Wohnraum, Bildung für alle und die Bekämpfung von Armut ein. Immer wieder versucht er, zu vermitteln, was Politik im Grunde ist: etwas, das uns alle angeht! Auf Instagram, TikTok und als Podcast-Host von „Power of Color“ und „Hopps genommen“ teilt er Erfahrungen und Themen von BIPoCs und Migrationsgeschichten. Bekannt wurde er mit seiner viralen 100-Tage-#noAfD-Reihe auf TikTok.

Link zum Buch:

https://www.fischerverlage.de/buch/marcel-hopp-was-geht-mich-das-an-9783103977349

Buchmesse Forum live

Rechtsruck im Klassenzimmer. Wie neurechte Ideologien die Schulen durchsetzen und unsere Kinder bedrohen

Eintritt frei

Leipziger Buchmesse – Leipzig liest

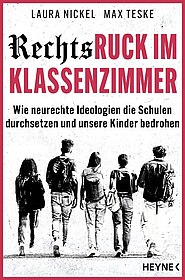

Laura Nickel und Max Teske

Rechtsruck im Klassenzimmer. Wie neurechte Ideologien die Schulen durchsetzen und unsere Kinder bedrohen

Buchvorstellung

Mit der Schulleiterin Laura Nickel und dem Lehrer Max Teske

Moderation: Gottfried Haufe (Autor und Moderator)

In Kooperation mit dem Heyne Verlag

Rassismus, Hetze, Gewalt gegen „linke Zecken“, Homosexuelle sowie Migrantinnen und Migranten, offene Holocaust-Leugnung – so erlebten die Lehrkräfte Laura Nickel und Max Teske den Alltag an ihrer Schule in der ostbrandenburgischen Stadt Burg. Entsetzt und zum Handeln entschlossen veröffentlichten sie einen Brandbrief, in dem sie „eine Mauer des Schweigens“ anprangerten sowie die fehlende Unterstützung für Schulen durch Ämter, Politik und Eltern. Nach der Veröffentlichung erlebten die beiden Solidarität, aber auch heftige Anfeindungen. Ihre Erfahrungen und die eindrücklichen Berichte von anderen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern zeigen, wie sehr Kinder in der Schule der Gefahr rechtsradikaler Ideologisierung und Bedrohungen aufgrund ihrer Herkunft, Sexualität oder ihrer politischen Meinung ausgesetzt sind. Ein unterschätztes, brandaktuelles Thema, das Schulen in ganz Deutschland betrifft.

Laura Nickel und Max Teske

veröffentlichten im Frühjahr 2023 einen Brandbrief über rechtsextreme Zustände an ihrer Schule in Brandenburg, der bundesweit Schlagzeilen machte. Sie wurden einerseits vom Bundespräsidenten dafür eingeladen und andererseits als Nestbeschmutzer beschimpft. Mit anderen Engagierten aus der Region gründeten die beiden das Bündnis „Schule für mehr Demokratie“.

Link zum Buch:

https://www.penguin.de/buecher/laura-nickel-rechtsruck-im-klassenzimmer/paperback/9783453607385

Film Saal

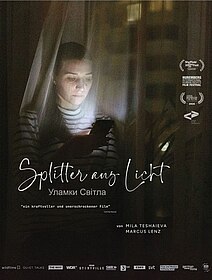

Splitter aus Licht

Eintritt frei

Dokumentarfilm, D/UA/DK 2025, 93 Min, Regie: Mila Teshaieva/Marcus Lenz

Filmvorführung und Gespräch

Mit dem Regisseur Marcus Lenz

In Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Dresden – Politisches Bildungsforum Sachsen

Eintritt frei

Wie geht das Leben weiter, nachdem Besatzer abgezogen sind? Drei Jahre lang begleitet „Splitter aus Licht – Уламки Світла“ fünf Überlebende in Butscha: eine zwölfjährige Schülerin, einen jungen Rechtsanwalt, einen Yogalehrer und ein frisch verheiratetes Liebespaar. Die Wirren des Angriffs und der Krieg im eigenen Land zerstören ihre Pläne und Träume. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als ihr Leben wieder aufzubauen. Die Last des Traumas in sich tragend, scheinen sie schier unlösbaren Aufgaben gegenüber zu stehen. Dennoch zeigen sie Liebe, Hilfsbereitschaft und Solidarität. Auch innerhalb der Gesellschaft werden Wunden sichtbar. Wie verändert sich das Zusammenleben unter den Bedingungen eines aufgezwungenen Krieges?

Im Anschluss an die Filmvorführung besteht die Gelegenheit, mit dem Regisseur Marcus Lenz über die Entstehung des Films und die Arbeit vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Begleitprogramm zur Ausstellung Wechselausstellung 3. Etage

Verschenke- und Tauschmarkt für Saatgut und Pflanzen

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Ökolöwen – Umweltbund Leipzig e. V.

Begleitprogramm zur Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“

Eintritt frei

Nehmen, geben, tauschen: Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, den Pflanzennachwuchs der Gartengemeinschaft des Stadtgartens Connewitz und anderer Saatgutvermehrer zu durchstöbern. Was gefällt, darf mitgenommen werden. Im Gegenzug können eigenes samenfestes Saatgut und auch Jungpflanzen gern zum freien Tausch oder zum Verschenken mitgebracht werden. Wichtig: Auch wer nichts beisteuern kann, ist willkommen und kann sich für den Garten oder Balkon mit Saaten ausstatten.

Direkt neben dem Tauschmarkt lädt die Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“ zu einem Besuch ein.

Vorschau

ZFL unterwegs Zur Kleinen Kneipe

Grünau in Bildern – wir suchen Ihre Aufnahmen!

Eintritt frei / Anmeldung erforderlich

Ein Kneipenabend zum 50. Geburtstag von Leipzig-Grünau

Moderation: Yvonne Fiedler (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) und Tim Rood (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig)

In Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig und der „Kleinen Kneipe“ in Leipzig-Grünau

Anmeldung: Anmeldung-ZFL@hdg.de

Grünau wird 50 – wenn das kein Grund ist, ausgiebig in Erinnerungen, Diamagazinen und Fotoalben zu kramen! Die „Kleine Kneipe“ in Grünau-Ost, das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig und das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig laden dazu ein, einzigartige, skurrile, witzige oder einfach unvergessene persönliche Geschichten aus fünf Jahrzehnten Großwohnsiedlung auszutauschen. Gesucht sind Aufnahmen und Erzählungen, aus denen sich ein Bild von der Geschichte des Stadtteils und vom Leben in ihm zusammensetzen: Erstbezug, Alltag im Viertel, Treffpunkte, Baufortschritte, Rückbau und Leerstand, aktuelle Entwicklungen.

Dabei sein geht folgendermaßen:

1. Dias oder Fotos vom Leben in Grünau rauskramen

2. Lieblingserinnerung und dazu maximal sieben Dias/Fotos auswählen,

3. maximal drei Nachbarn, Freundinnen oder Familienmitglieder als Unterstützung mobilisieren,

4. sich selbst, die Begleiterinnen und Begleiter anmelden unter Anmeldung-ZFL@hdg.de (Annahme so lange die Plätze reichen),

5. am 27. April vorbeikommen, Geschichten erzählen, Bilder zeigen und mit den anderen Gästen ins Schwatzen kommen.

Der Eintritt ist frei; Essen und Getränke gibt es à la carte.

Die inspirierendsten Bilder möchten wir gern ab 2. Juli 2026 in der Galerieausstellung „Lebensgefühl Platte“ (Arbeitstitel) im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig zeigen.

Veranstaltungsort

Zur Kleinen Kneipe

Alte Salzstraße 60

04209 Leipzig